金融業界における副業・兼業者の実態調査を実施

株式会社フクスケでは、「金融業界における副業・兼業者の実態調査」を発表いたしました。近年、金融業界における副業・兼業をめぐる状況が大きく変化しています。

2021年11月の銀行法改正以降、金融機関の業務範囲が拡大し、従来の金融サービスの枠を超えた事業展開が可能となる中、人的資本への投資など人材の多様化と柔軟な働き方への需要が高まる中、副業を容認する企業も増加しています。一方で、金融機関特有の情報管理やインサイダーなどコンプライアンスリスクも顕在化しており、柔軟性とリスクの両立を目指した適切な制度設計と運用が課題となります。本調査では、金融業界における副業・兼業の制度課題やリスクの現状を可視化し、今後の施策立案や制度運用に資する基礎資料を提供することを目的としています。

PDFでの閲覧はこちら

| 調査名称 | 第1回金融業界における副業・兼業者の実態調査 |

|---|---|

| 調査内容 | 金融業界勤務者の副業・兼業実態金融業界内の副業・兼業と制度実態について |

| 調査手法 | モニター会社を利用したインターネット定量調査「Freeasy」 |

| 調査時期 | 2024年09月25日 ~ 2024年10月08日 |

| 調査対象 | [居住地]全国 [年齢]20歳以上 65歳以下 [性別]男女 [職業]金融・証券・保険業 サンプル数:6,953 副業実施者:731 副業非実施者:1,000 |

サマリー

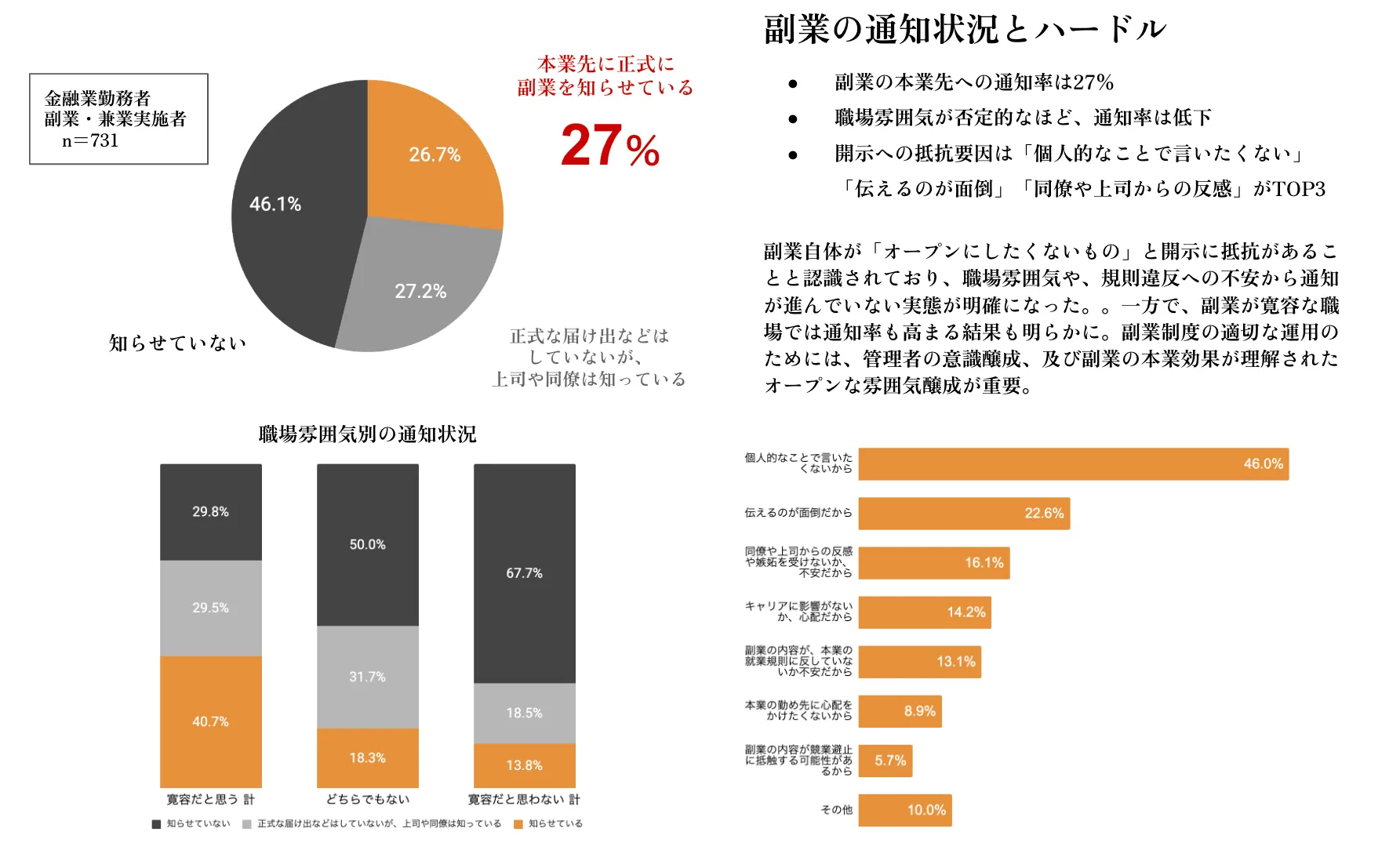

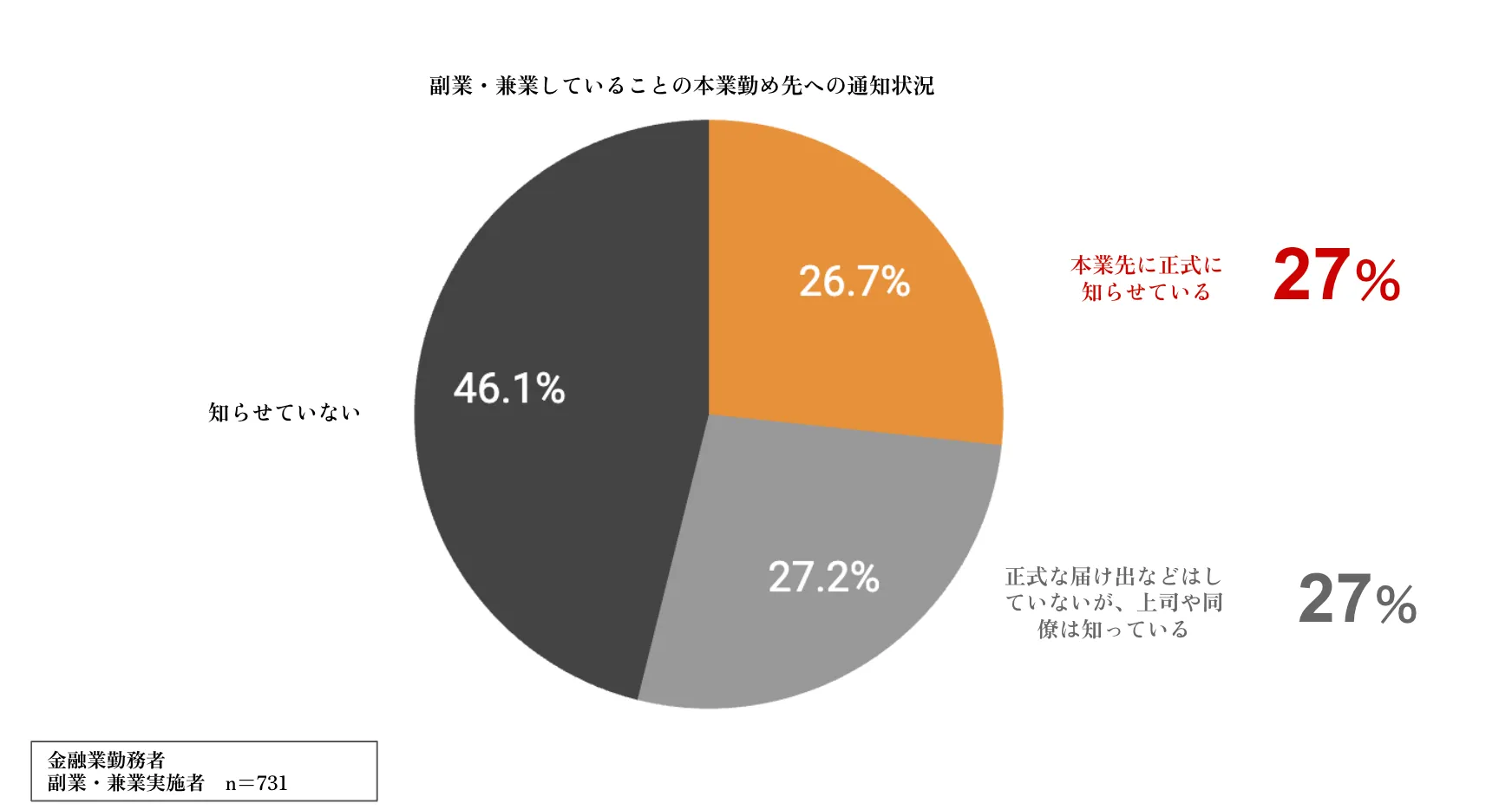

金融業界における本業先への副業通知は27%、46%は通知せず副業実施「副業=非難されること」という空気感、相談できる環境未整備が課題

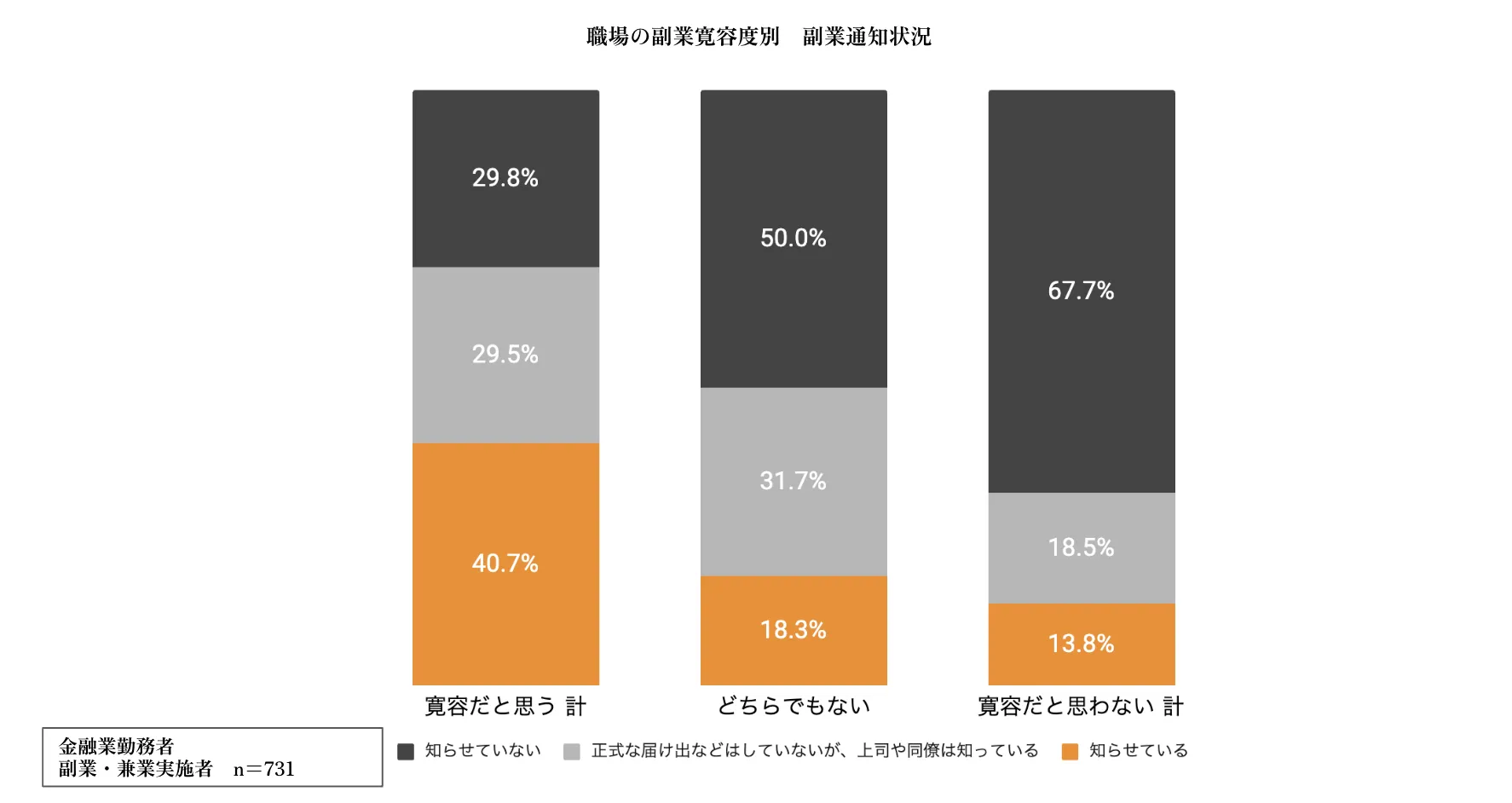

副業自体が「オープンにしたくないもの」と開示に抵抗があることと認識されており、職場雰囲気や、規則違反への不安から通知が進んでいない実態が明確になった。。一方で、副業が寛容な職場では通知率も高まる結果も明らかに。副業制度の適切な運用のためには、管理者の意識醸成、及び副業の本業効果が理解されたオープンな雰囲気醸成が重要。

| 副業していることの本業の勤め先への通知状況を教えてください(n=731) | % |

|---|---|

| 知らせている | 26.7% |

| 正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 27.2% |

| 知らせていない | 46.1% |

| 知らせている | 正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 知らせていない | |

|---|---|---|---|

| 寛容だと思う 計 (n=312) | 40.7% | 29.5% | 29.8% |

| どちらでもない (n=224) | 18.3% | 31.7% | 50.0% |

| 寛容だと思わない 計 (n=195) | 13.8% | 18.5% | 67.7% |

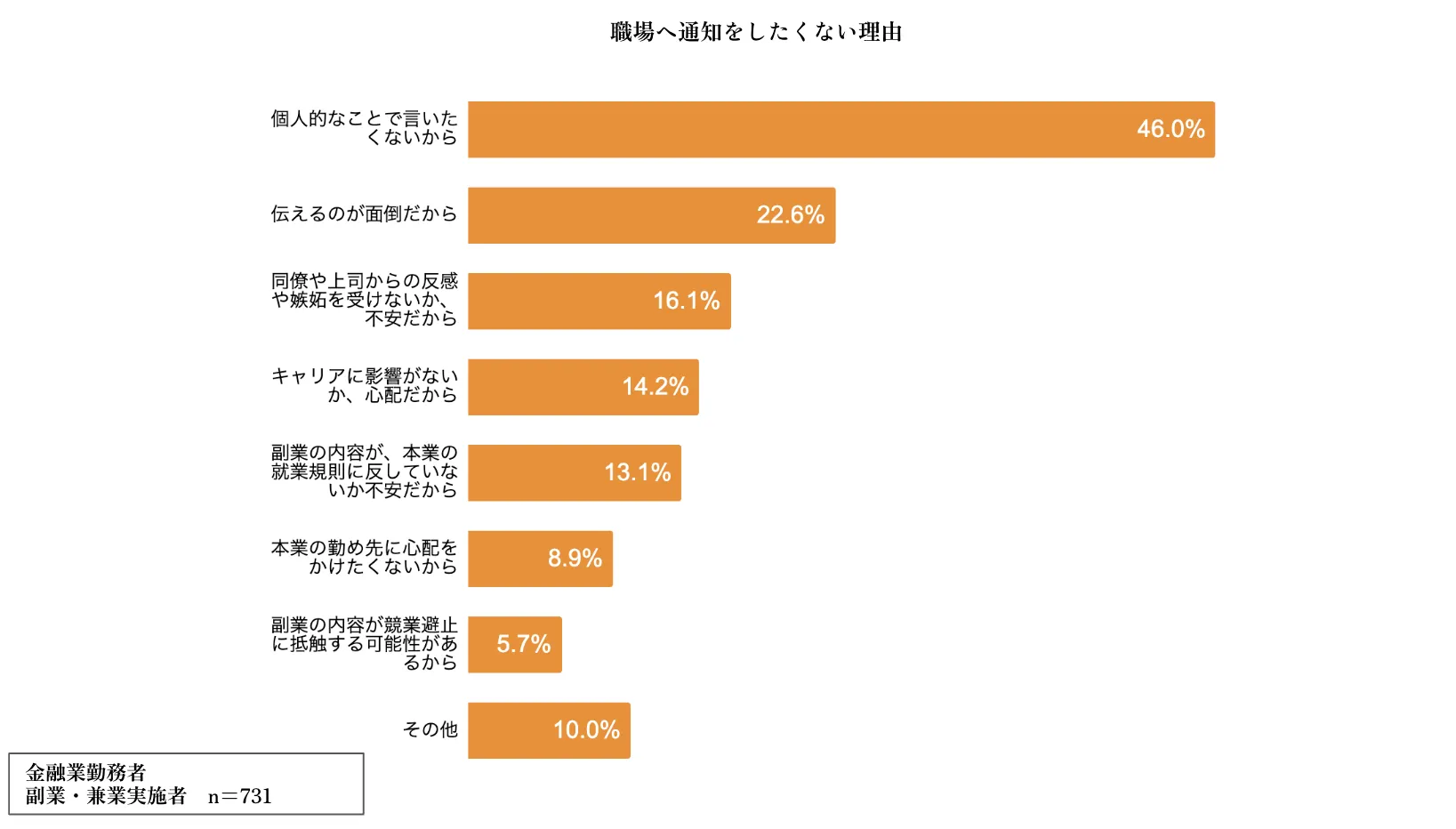

| 本業の勤め先に副業を知らせない理由をお答えください(n=731) | % |

|---|---|

| 個人的なことで言いたくないから | 46.0% |

| 伝えるのが面倒だから | 22.6% |

| 同僚や上司からの反感や嫉妬を受けないか、不安だから | 16.1% |

| キャリアに影響がないか、心配だから | 14.2% |

| 副業の内容が、本業の就業規則に反していないか不安だから | 13.1% |

| 本業の勤め先に心配をかけたくないから | 8.9% |

| 副業の内容が競業避止に抵触する可能性があるから | 5.7% |

| その他 | 10.0% |

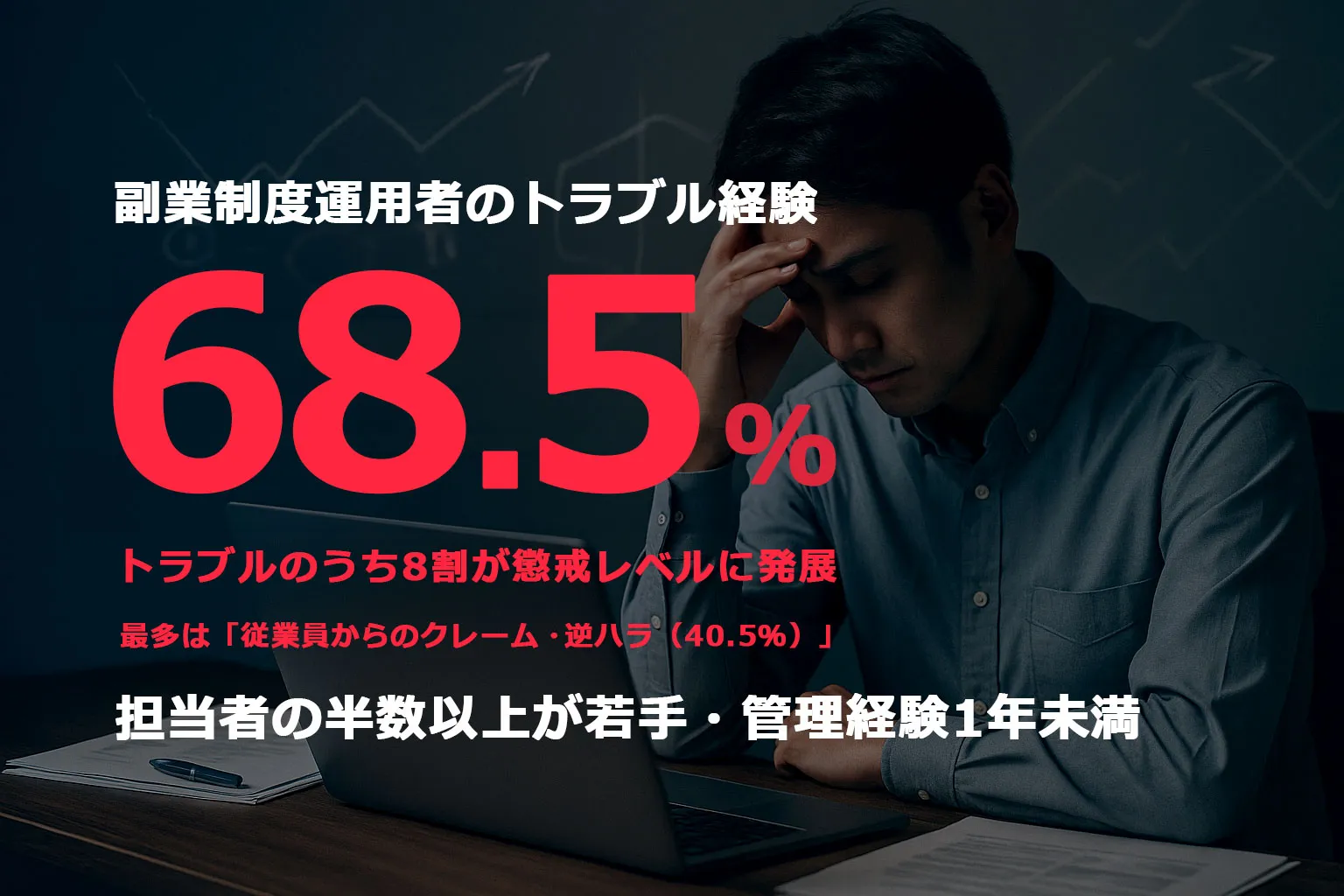

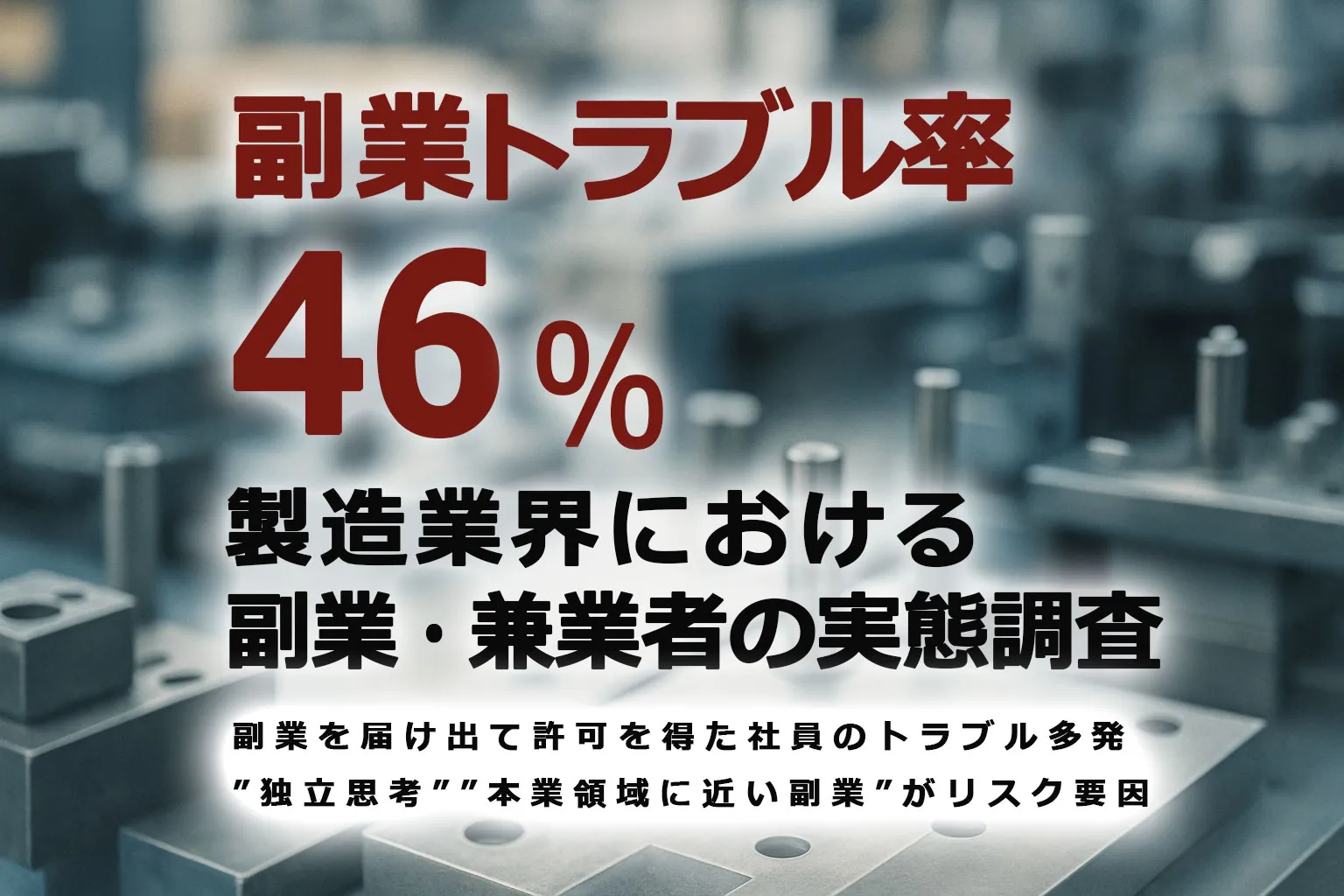

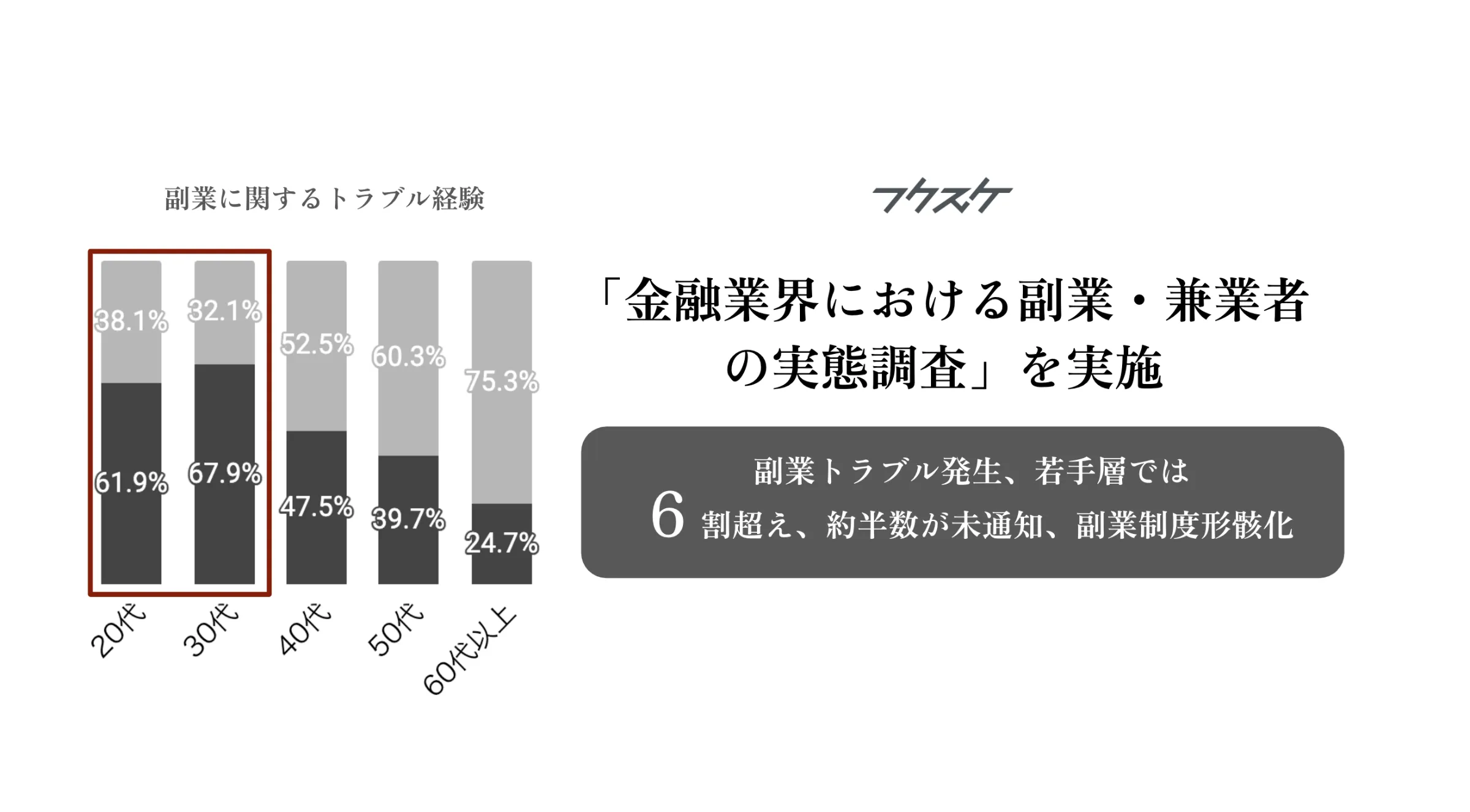

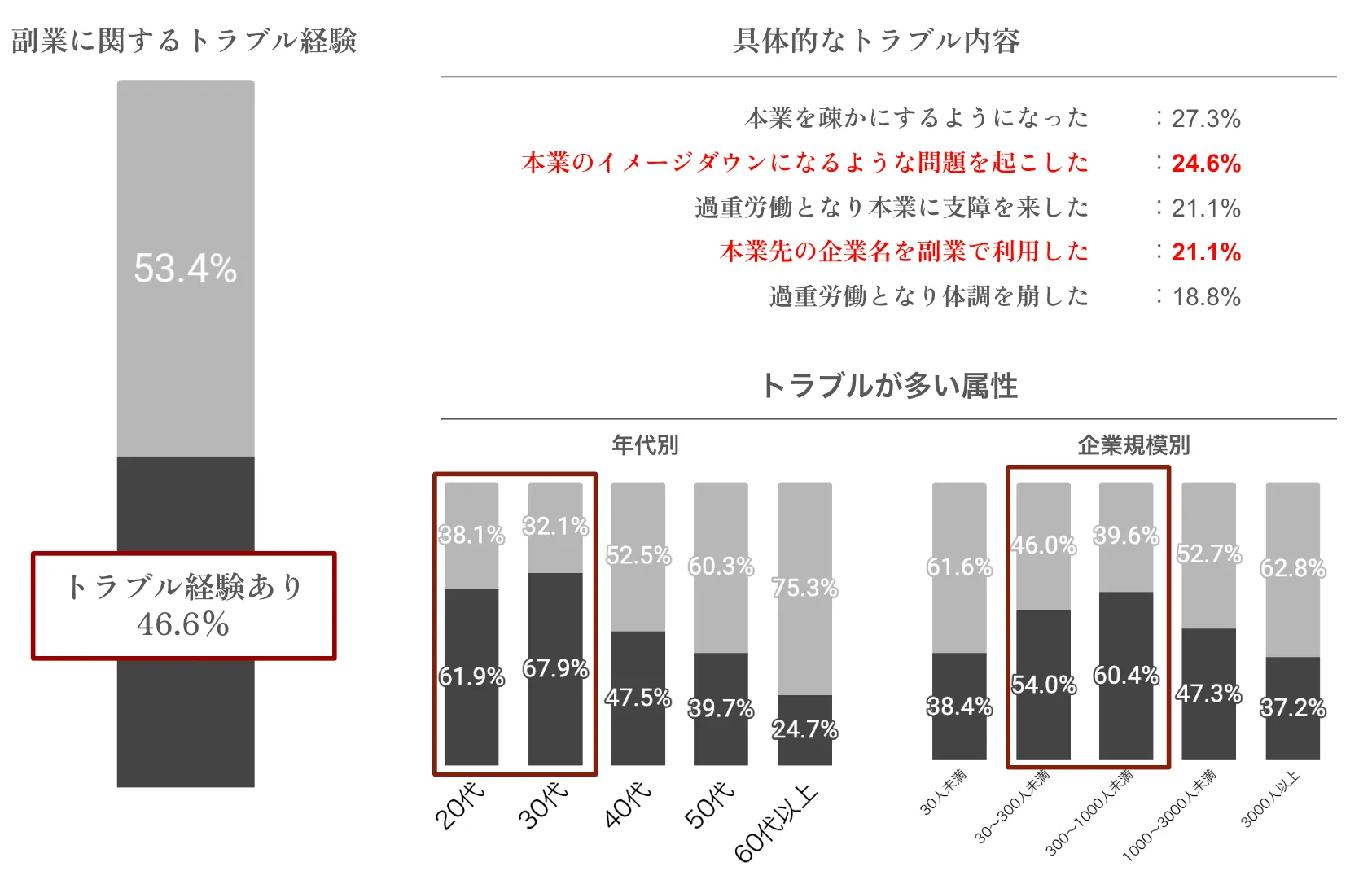

**副業者の半数弱が何かしらのトラブルを経験し、20−30代で6割近く発生。トラブルの種類では

本業のイメージダウン等、金融業界特有の信用に影響が発生してしまうケースが2番目に高く注視が必要。**

| 問題発生経験【有り】 | 46.6% |

|---|---|

| 問題発生経験【無し】 | 53.4% |

| 問題が発生したことがある | 問題が発生したことがない | |

|---|---|---|

| 20代 | 61.9% | 38.1% |

| 30代 | 67.9% | 32.1% |

| 40代 | 47.5% | 52.5% |

| 50代 | 39.7% | 60.3% |

| 60代以上 | 24.7% | 75.3% |

| 問題が発生したことがある | 問題が発生したことがない | |

|---|---|---|

| 30人未満 | 38.4% | 61.6% |

| 30〜300人未満 | 54.0% | 46.0% |

| 300〜1000人未満 | 60.4% | 39.6% |

| 1000〜3000人未満 | 47.3% | 52.7% |

| 3000人以上 | 37.2% | 62.8% |

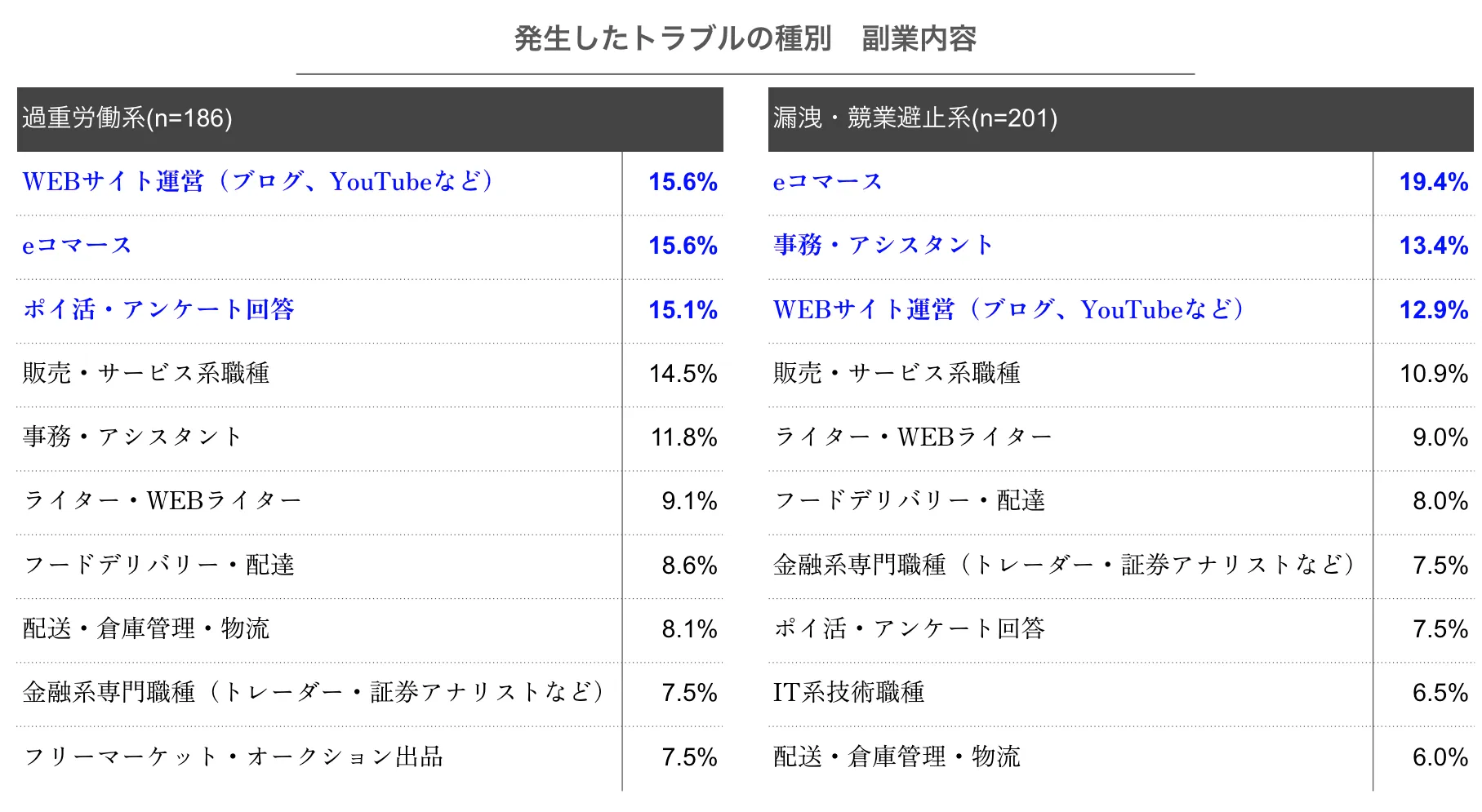

過重労働系のトラブル経験者では上位4種まで同程度の分布。漏洩・競業避止系トラブル経験者においては、EC、事務・アシスタント、デジタル関連副業の実施率の高さが特徴的。

過重労働系(n=186) | |

WEBサイト運営(ブログ、YouTubeなど) | 15.6% |

eコマース | 15.6% |

ポイ活・アンケート回答 | 15.1% |

販売・サービス系職種 | 14.5% |

事務・アシスタント | 11.8% |

ライター・WEBライター | 9.1% |

フードデリバリー・配達 | 8.6% |

配送・倉庫管理・物流 | 8.1% |

金融系専門職種(トレーダー・証券アナリストなど) | 7.5% |

フリーマーケット・オークション出品 | 7.5% |

漏洩・競業避止系(n=201) | |

eコマース | 19.4% |

事務・アシスタント | 13.4% |

WEBサイト運営(ブログ、YouTubeなど) | 12.9% |

販売・サービス系職種 | 10.9% |

ライター・WEBライター | 9.0% |

フードデリバリー・配達 | 8.0% |

金融系専門職種(トレーダー・証券アナリストなど) | 7.5% |

ポイ活・アンケート回答 | 7.5% |

IT系技術職種 | 6.5% |

配送・倉庫管理・物流 | 6.0% |

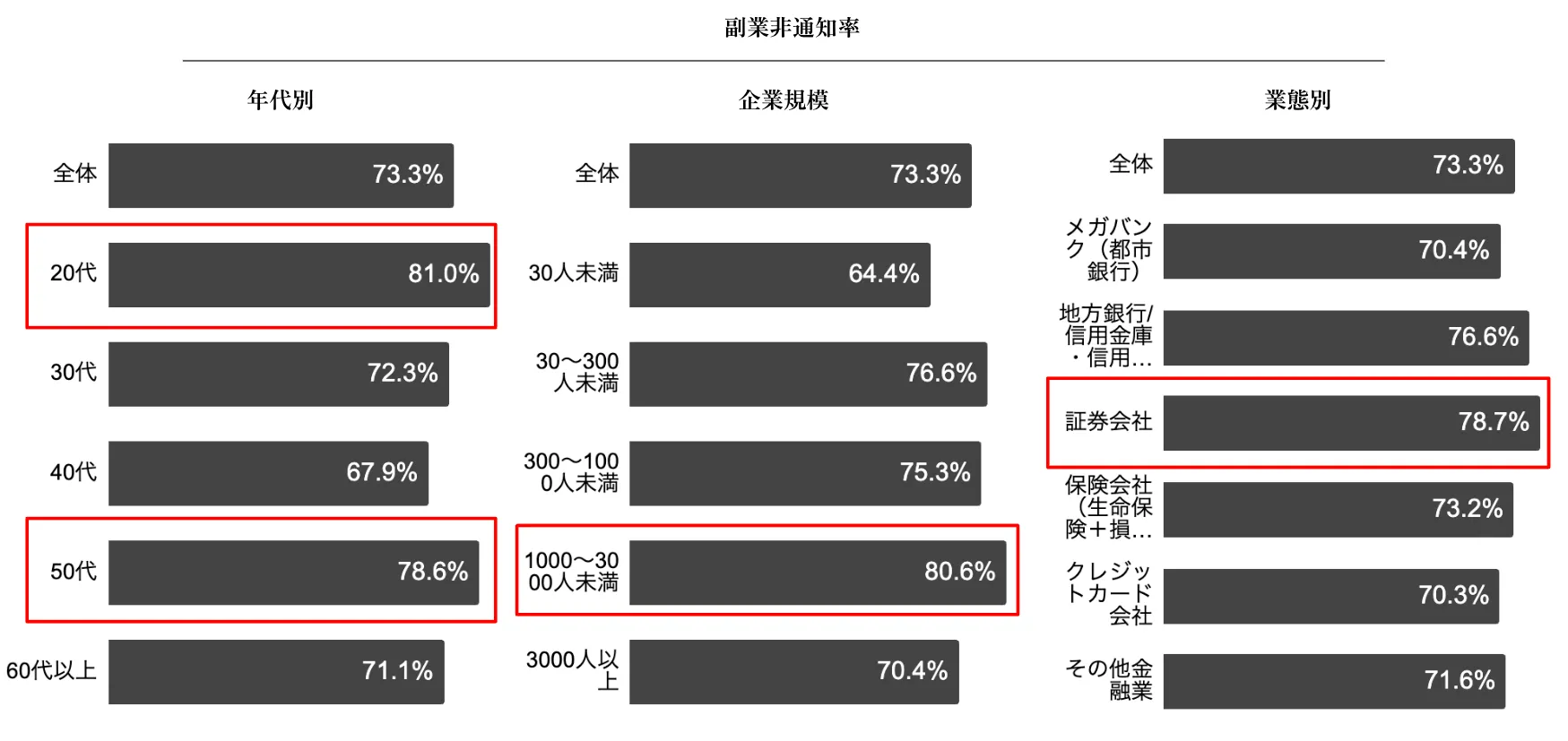

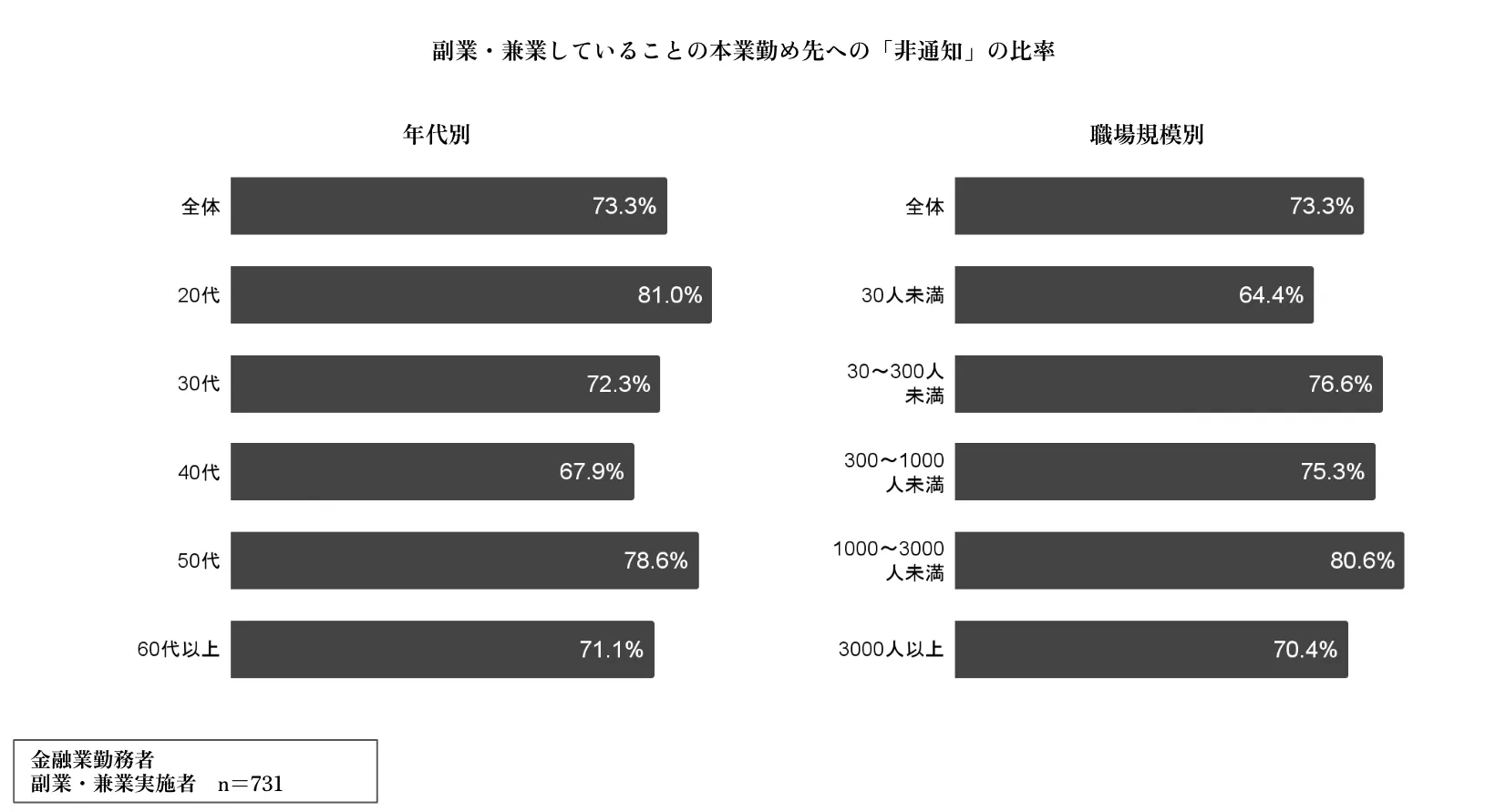

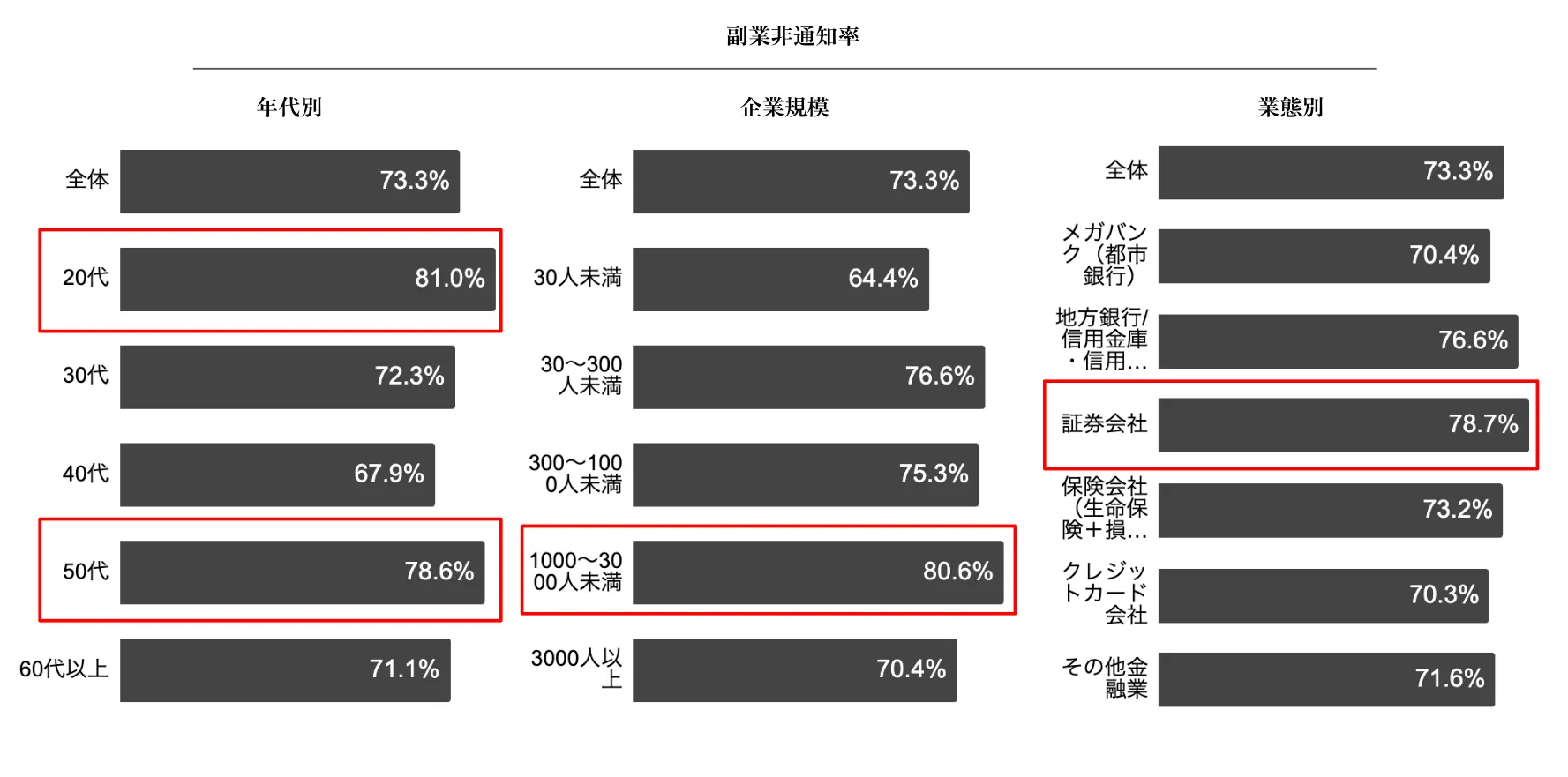

非通知副業のトップは「20代」続いて「50代」、「300-1,000名規模」「証券会社」リスク回避のために対策が必要

-

30〜1000人程度の企業は制度課題により副業通知率が低く問題発生率が高い。

-

全体の37%を占める3000人規模の企業は、通知率が相対的に高く制度運用が進む。

| 全体 | 73.3% |

|---|---|

| 20代 | 81.0% |

| 30代 | 72.3% |

| 40代 | 67.9% |

| 50代 | 78.6% |

| 60代以上 | 71.1% |

| 副業・兼業を知らせていない | |

|---|---|

| 全体 | 73.3% |

| 30人未満 | 64.4% |

| 30〜300人未満 | 76.6% |

| 300〜1000人未満 | 75.3% |

| 1000〜3000人未満 | 80.6% |

| 3000人以上 | 70.4% |

| 非通知 | 知らせている | |

|---|---|---|

| 全体 | 73.3% | 26.7% |

| メガバンク(都市銀行) | 70.4% | 29.6% |

| 地方銀行/信用金庫・信用組合 | 76.6% | 23.4% |

| 証券会社 | 78.7% | 21.3% |

| 保険会社(生命保険+損害保険) | 73.2% | 26.8% |

| クレジットカード会社 | 70.3% | 29.7% |

| その他金融業 | 71.6% | 28.4% |

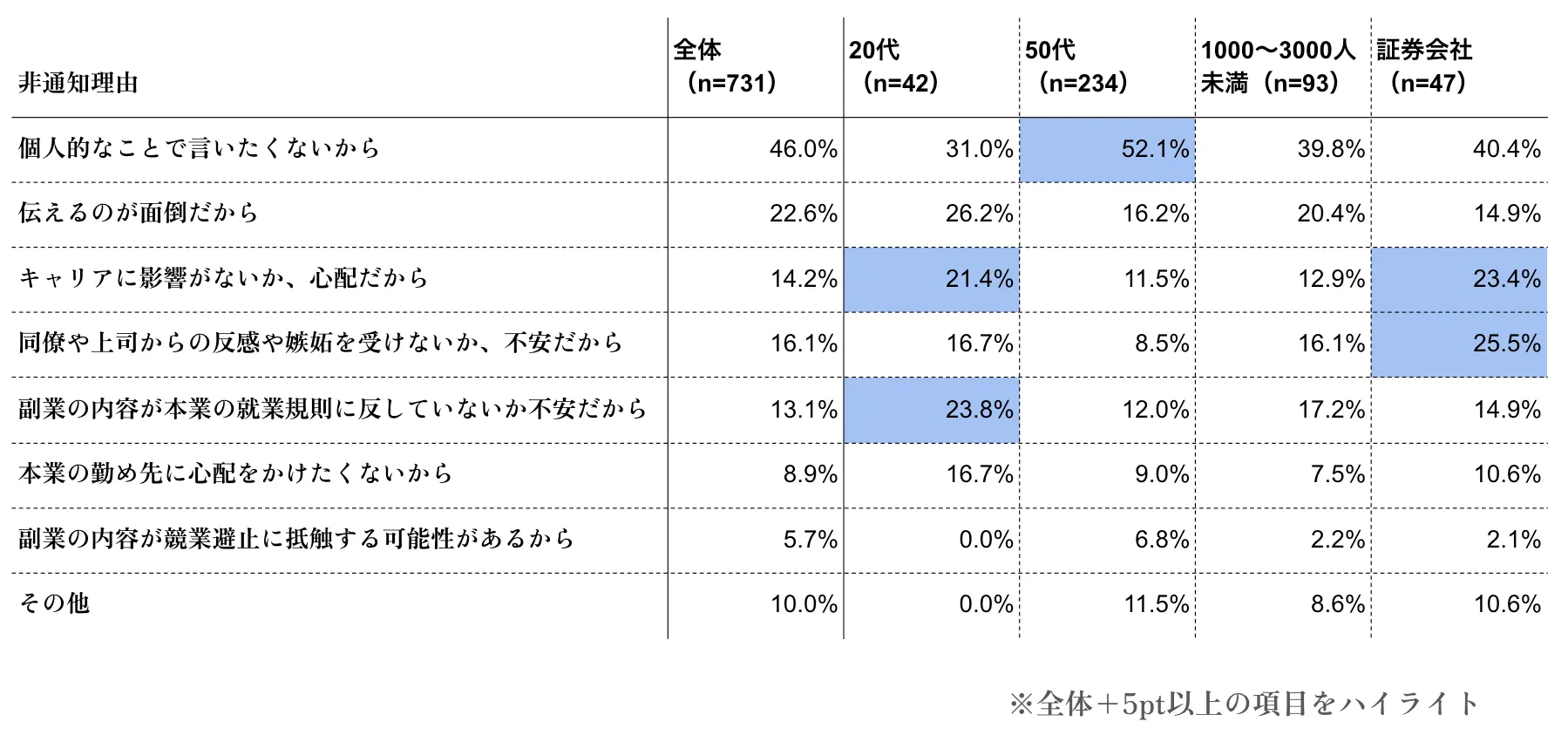

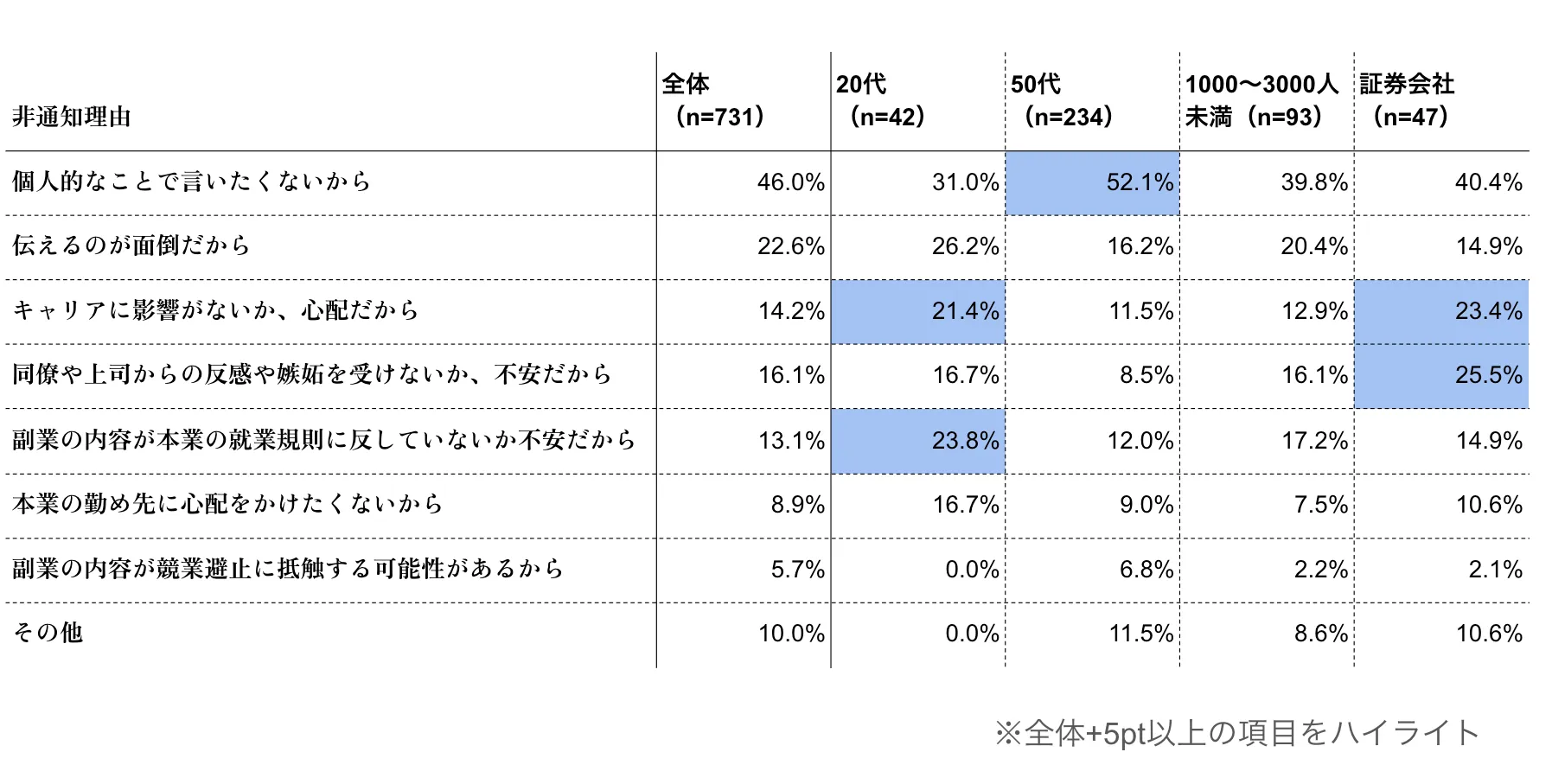

**「20代」の副業通知を促すためにはキャリア形成や規則違反など不安へのケアが重要。

「50代」はプライベート公開への抵抗感があるため、制度よりも話しやすい風土醸成がより求められる**

-

非通知率が高かったセグメントの非通知理由

-

「20代」はキャリア形成や規則違反への不安、「50代」はプライバシー意識からの

抵抗感が非通知の要因。 -

「証券会社」は人間関係への影響不安が顕著。

| 非通知理由 | 全体 (n=731) | 20代 (n=42) | 50代 (n=234) | 1000〜3000人未満(n=93) | 証券会社 (n=47) |

|---|---|---|---|---|---|

| 個人的なことで言いたくないから | 46.0% | 31.0% | 52.1% | 39.8% | 40.4% |

| 伝えるのが面倒だから | 22.6% | 26.2% | 16.2% | 20.4% | 14.9% |

| キャリアに影響がないか、心配だから | 14.2% | 21.4% | 11.5% | 12.9% | 23.4% |

| 同僚や上司からの反感や嫉妬を受けないか、不安だから | 16.1% | 16.7% | 8.5% | 16.1% | 25.5% |

| 副業の内容が、本業の就業規則に反していないか不安だから | 13.1% | 23.8% | 12.0% | 17.2% | 14.9% |

| 本業の勤め先に心配をかけたくないから | 8.9% | 16.7% | 9.0% | 7.5% | 10.6% |

| 副業の内容が競業避止に抵触する可能性があるから | 5.7% | 0.0% | 6.8% | 2.2% | 2.1% |

| その他 | 10.0% | 0.0% | 11.5% | 8.6% | 10.6% |

大企業を中心に副業環境が整備される一方、業界全体での問題発生率の低減、通知率の上昇が今後の課題。100~1,000名規模の企業では通知率が低く、問題発生率が高い。

-

30〜1000人程度の企業は制度課題により副業が通知率が低く問題発生率が高い

-

全体の37%を占める3000人規模の企業は、通知率が相対的に高く制度活用が進んでいる

| 構成比 | 通知率 | 問題発生率 | 上段:副業の障壁 下段:公平な副業環境実現のための要点 | |

|---|---|---|---|---|

| 小規模企業(30人未満) | 10% | 33% | 38% | ・時間的制約 ・管理職の意識改革 |

| 中小企業(〜100人) | 19% | 23% | 57% | ・組織の硬直的な規則や制度 ・公平な制度構築 |

| 中小企業(〜300人) | 21% | 25% | 60% | ・組織の硬直的な規則や制度 ・公平な制度構築 |

| 大企業(〜1000人) | 13% | 19% | 47% | ・組織の硬直的な規則や制度 ・組織全体の副業に対する理解促進 |

| 超大企業(3000人以上) | 37% | 30% | 37% | ・時間的制約 ・組織全体の副業に対する理解促進 |

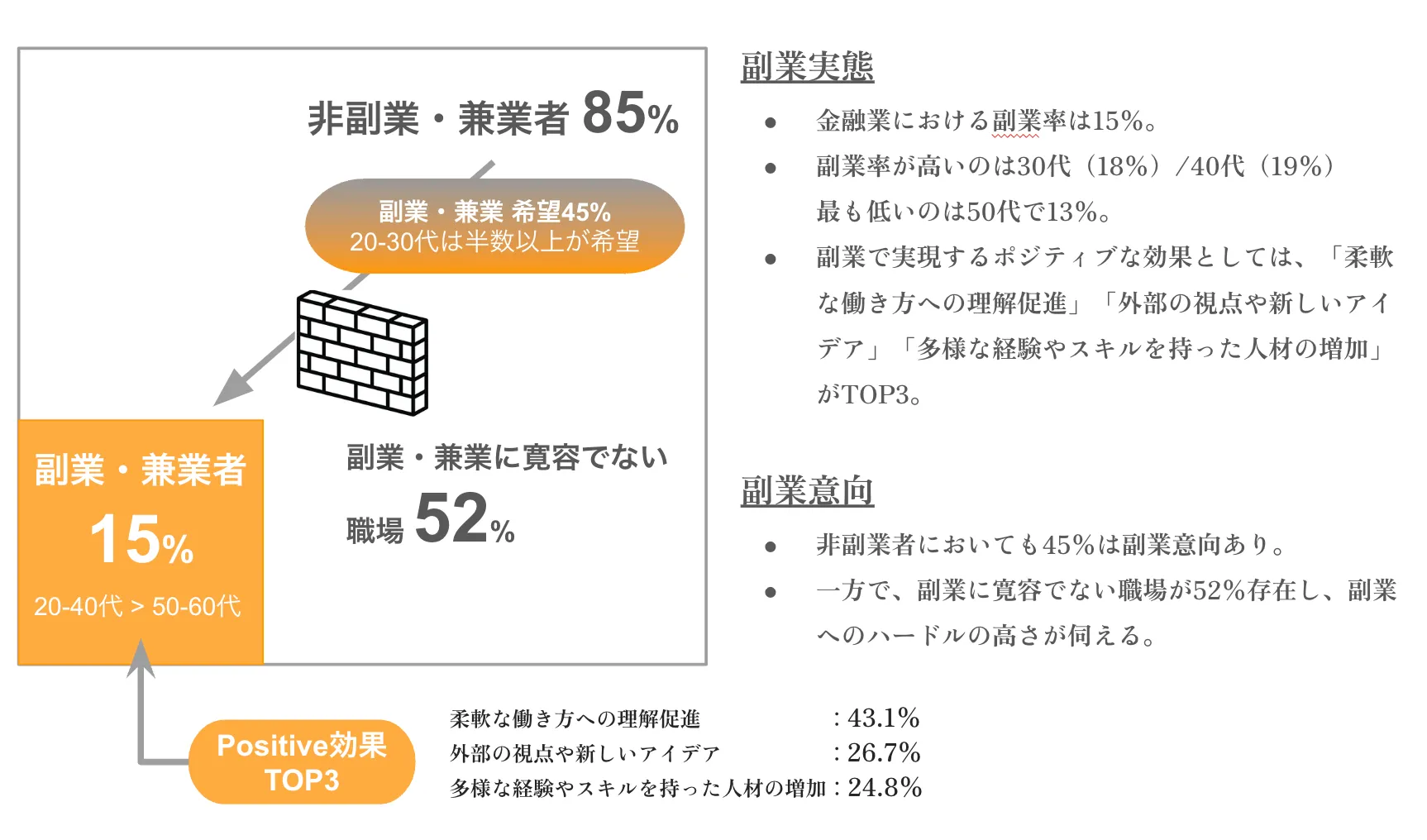

若者を中心に約半数が副業・兼業を希望するも、職場の雰囲気が大きな障害

副業実態

-

金融業における副業率は15%

-

副業率が高いのは30代(18%)/40代(19%)

最も低いのは50代で13% -

副業で実現するポジティブな効果としては、「柔軟な働き方への理解促進」「外部の視点や新しいアイデア」「多様な経験やスキルを持った人材の増加」がTOP3。

副業意向

-

非副業者においても45%は副業意向あり。

-

一方で、副業に寛容でない職場が52%存在し、副業へのハードルの高さが伺える。

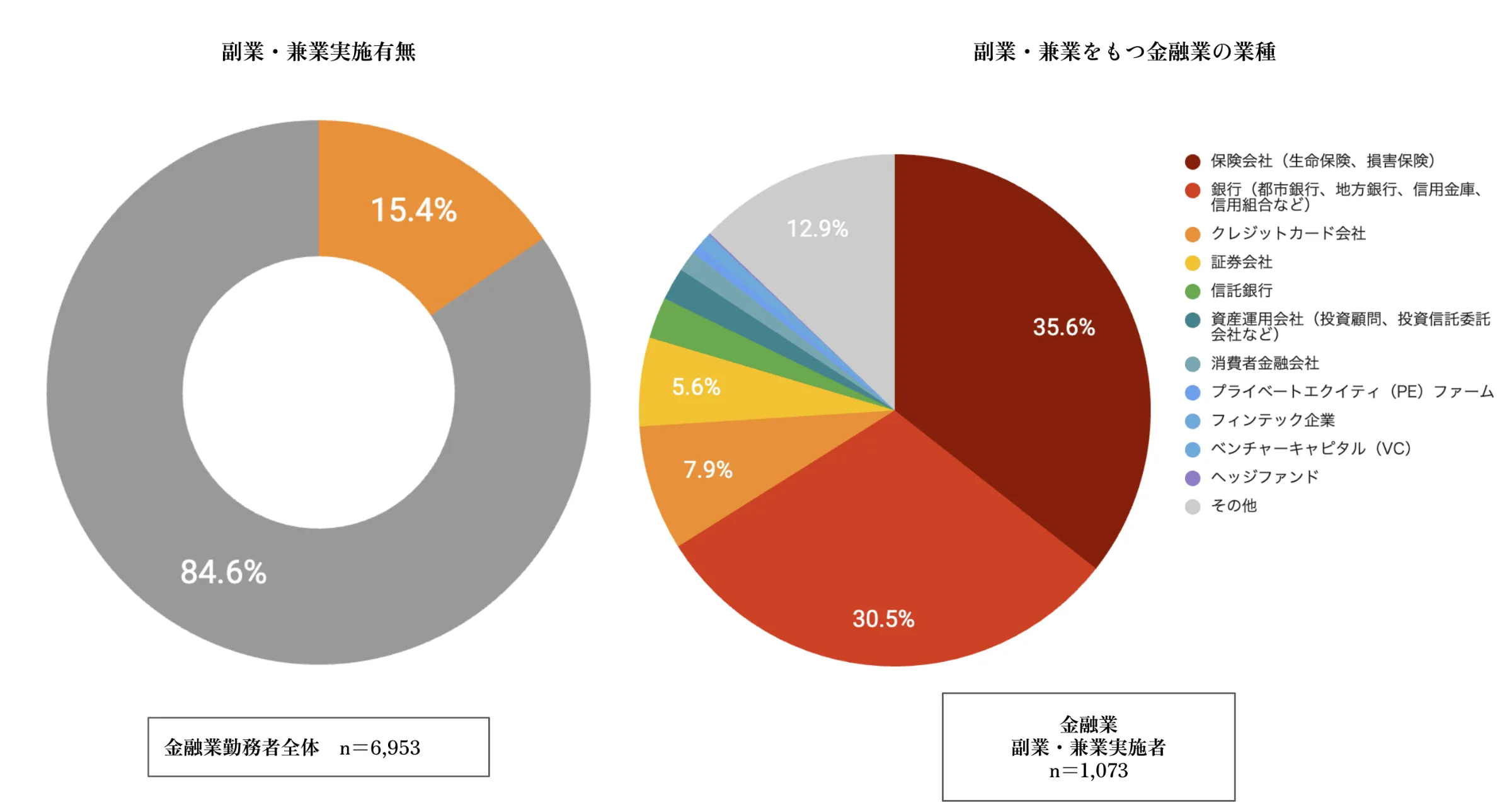

調査結果①金融業界の副業・兼業実態

金融業界勤務者の副業実施率と職務

金融業界における副業率は15.4%

副業者の構成としては、保険会社、銀行が上位で併せて66%を占める。

| 副業有無(n=6,953) | 副業・兼業がある | ない |

|---|---|---|

| 15.4% | 84.6% |

| 業種(n=1,073) | 副業 |

|---|---|

| 保険会社(生命保険、損害保険) | 35.6% |

| 銀行(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など) | 30.5% |

| クレジットカード会社 | 7.9% |

| 証券会社 | 5.6% |

| 信託銀行 | 2.6% |

| 資産運用会社(投資顧問、投資信託委託会社など) | 2.1% |

| 消費者金融会社 | 1.3% |

| プライベートエクイティ(PE)ファーム | 0.6% |

| フィンテック企業 | 0.6% |

| ベンチャーキャピタル(VC) | 0.4% |

| ヘッジファンド | 0.1% |

| その他 | 12.9% |

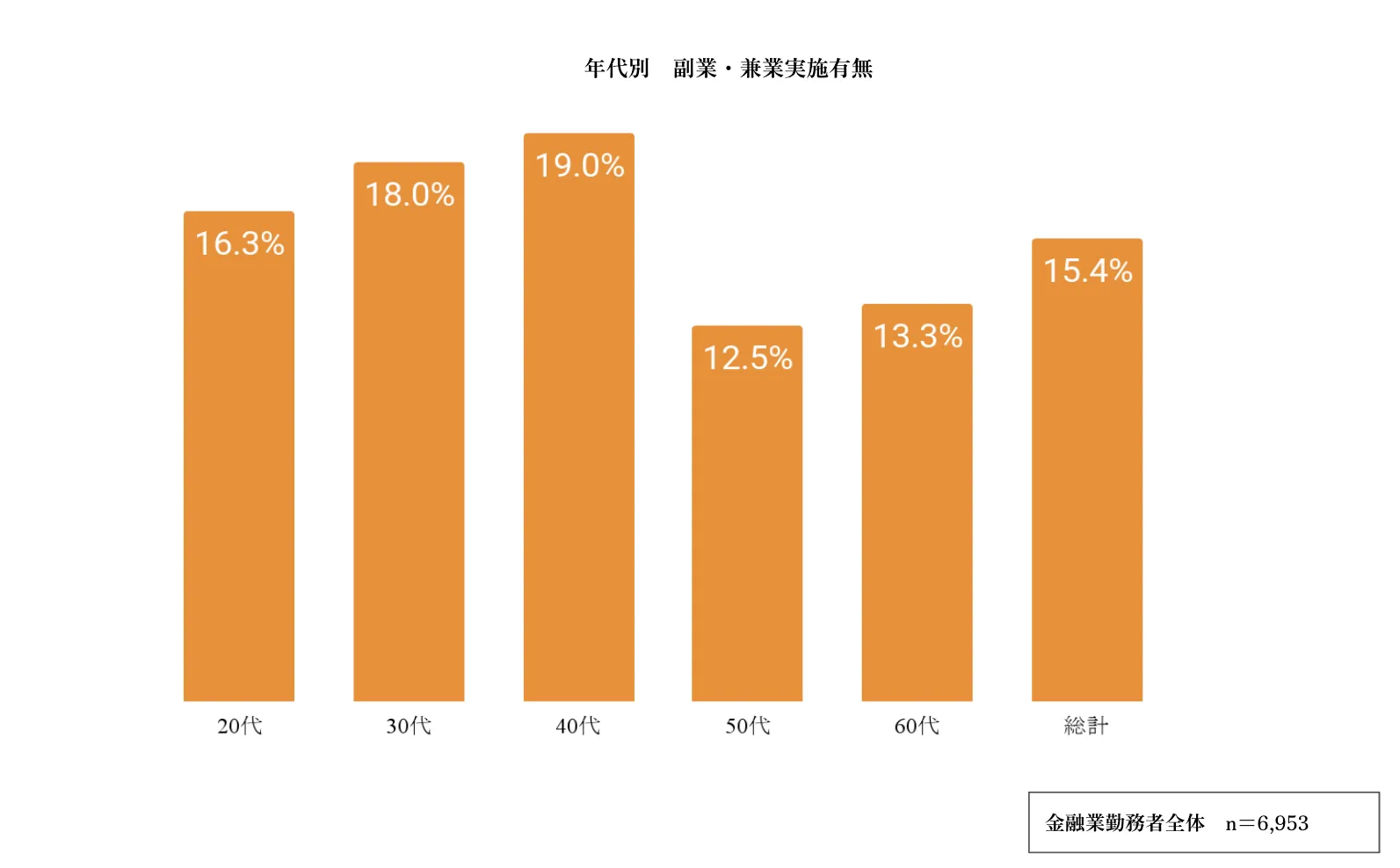

副業・兼業をもつ金融業界勤務者の年代

副業率が最も高いのは40代で19%。次いで30代、20代と、若い層ほど副業率が高い傾向。

| 年代(n=6,953) | 割合 |

|---|---|

| 20代 | 16.3% |

| 30代 | 18.0% |

| 40代 | 19.0% |

| 50代 | 12.5% |

| 60代 | 13.3% |

| 総計 | 15.4% |

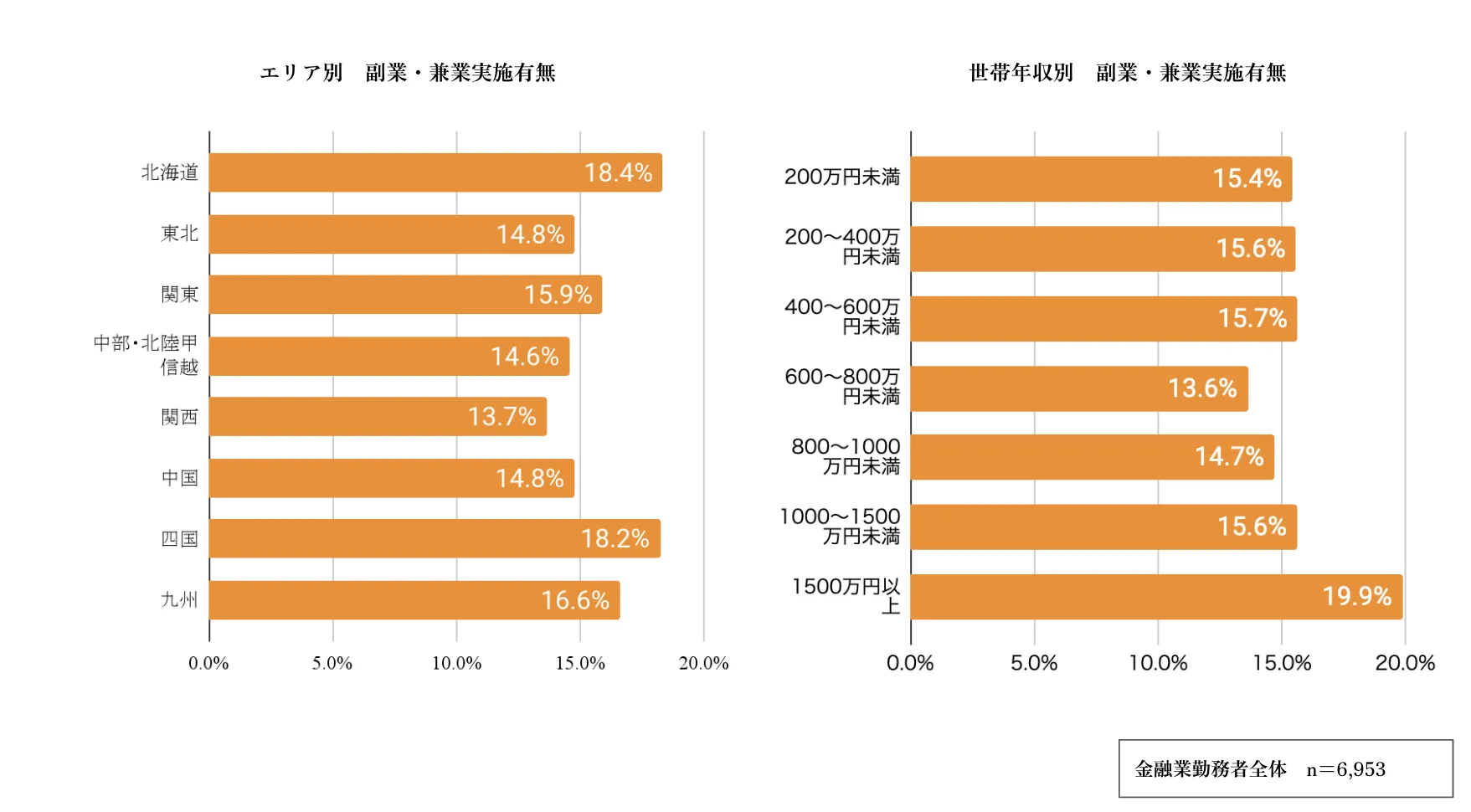

副業・兼業を行う金融業界勤務者の世帯年収帯

副業率が特に高いエリアは、北海道、四国。

世帯年収では1500万円が最も高く、600~800万円層が最も低い。

| エリア(n=6,953) | |

|---|---|

| 北海道 | 18.4% |

| 東北 | 14.8% |

| 関東 | 15.9% |

| 中部・北陸甲信越 | 14.6% |

| 関西 | 13.7% |

| 中国 | 14.8% |

| 四国 | 18.2% |

| 九州 | 16.6% |

| 世帯年収(n=6,953) | |

|---|---|

| 200万円未満 | 15.4% |

| 200〜400万円未満 | 15.6% |

| 400〜600万円未満 | 15.7% |

| 600〜800万円未満 | 13.6% |

| 800〜1000万円未満 | 14.7% |

| 1000〜1500万円未満 | 15.6% |

| 1500万円以上 | 19.9% |

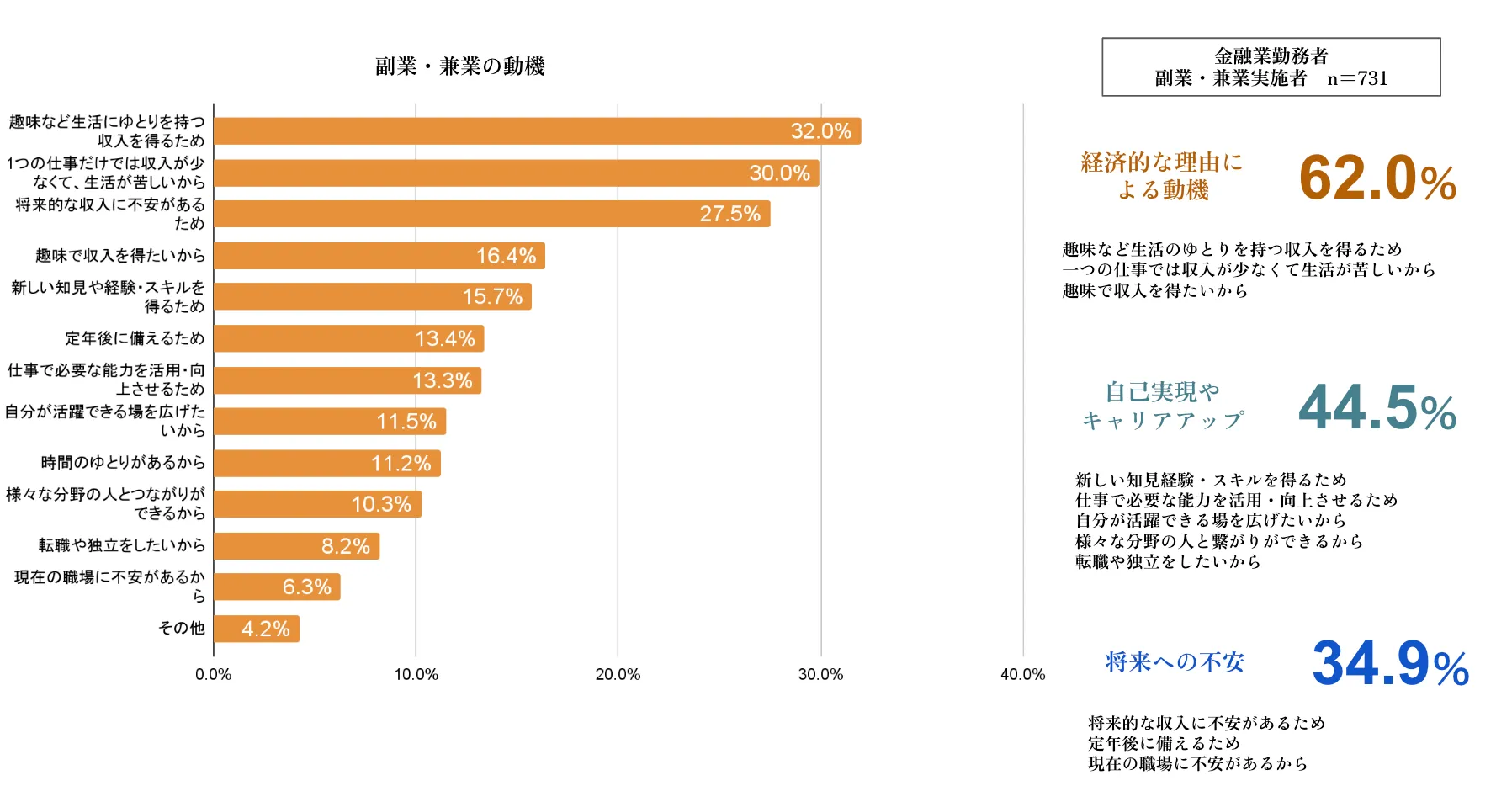

副業・兼業を行う金融業界勤務者の動機

副業の動機としては、「趣味などのためのゆとり」「生活が苦しい」「将来不安」がそれ以下の項目に対して10pt以上の差をつけて上位。

| 趣味など生活にゆとりを持つ収入を得るため | 32.0% |

|---|---|

| 1つの仕事だけでは収入が少なくて、生活が苦しいから | 30.0% |

| 将来的な収入に不安があるため | 27.5% |

| 趣味で収入を得たいから | 16.4% |

| 新しい知見や経験・スキルを得るため | 15.7% |

| 定年後に備えるため | 13.4% |

| 仕事で必要な能力を活用・向上させるため | 13.3% |

| 自分が活躍できる場を広げたいから | 11.5% |

| 時間のゆとりがあるから | 11.2% |

| 様々な分野の人とつながりができるから | 10.3% |

| 転職や独立をしたいから | 8.2% |

| 現在の職場に不安があるから | 6.3% |

| その他 | 4.2% |

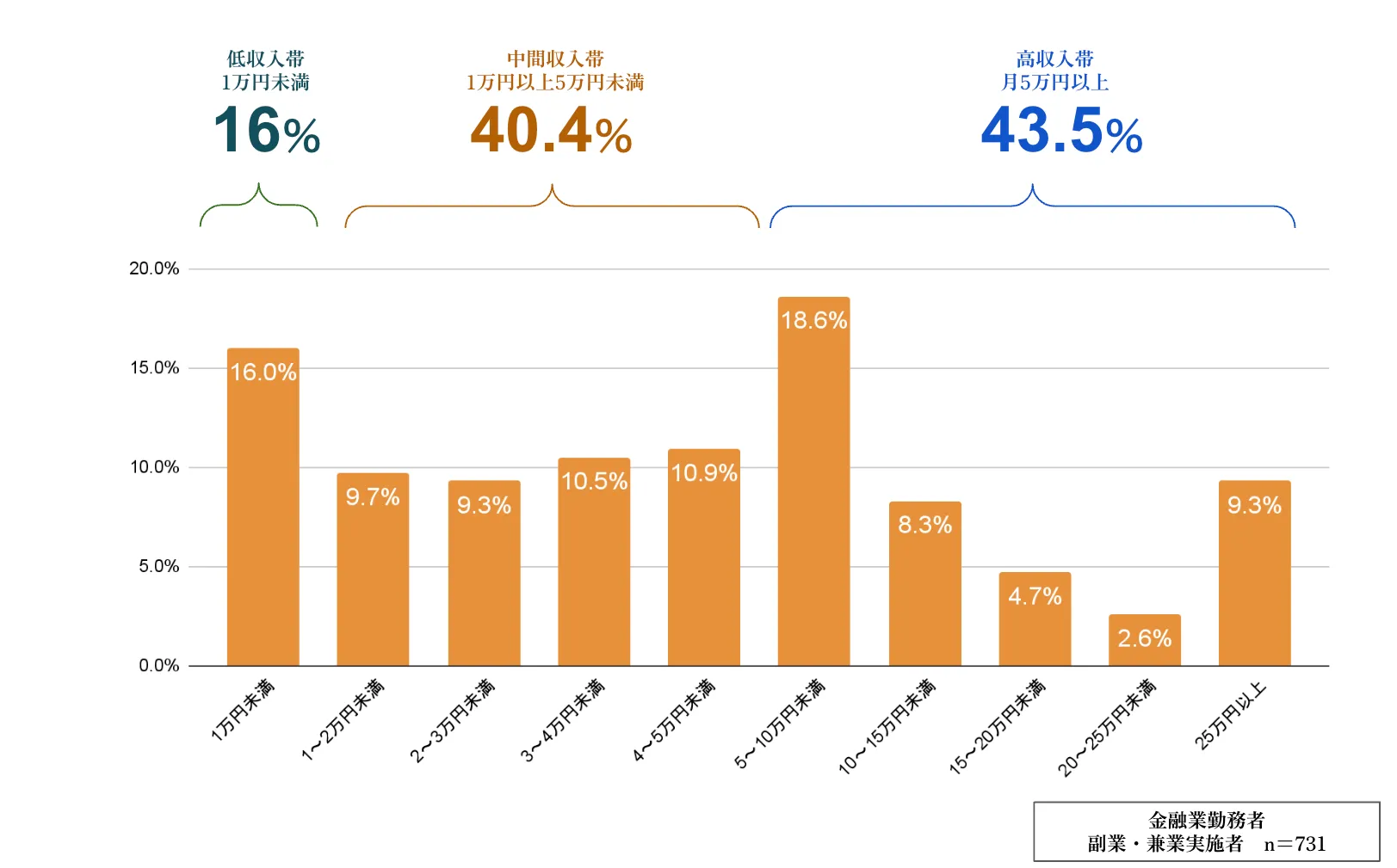

副業・兼業月収入別調査

副業収入の分布は1~5万円、5万円以上がそれぞれ40%台、1万円未満の収入者も16%存在。

| 1万円未満 | 16.0% |

|---|---|

| 1〜2万円未満 | 9.7% |

| 2〜3万円未満 | 9.3% |

| 3〜4万円未満 | 10.5% |

| 4〜5万円未満 | 10.9% |

| 5〜10万円未満 | 18.6% |

| 10〜15万円未満 | 8.3% |

| 15〜20万円未満 | 4.7% |

| 20〜25万円未満 | 2.6% |

| 25万円以上 | 9.3% |

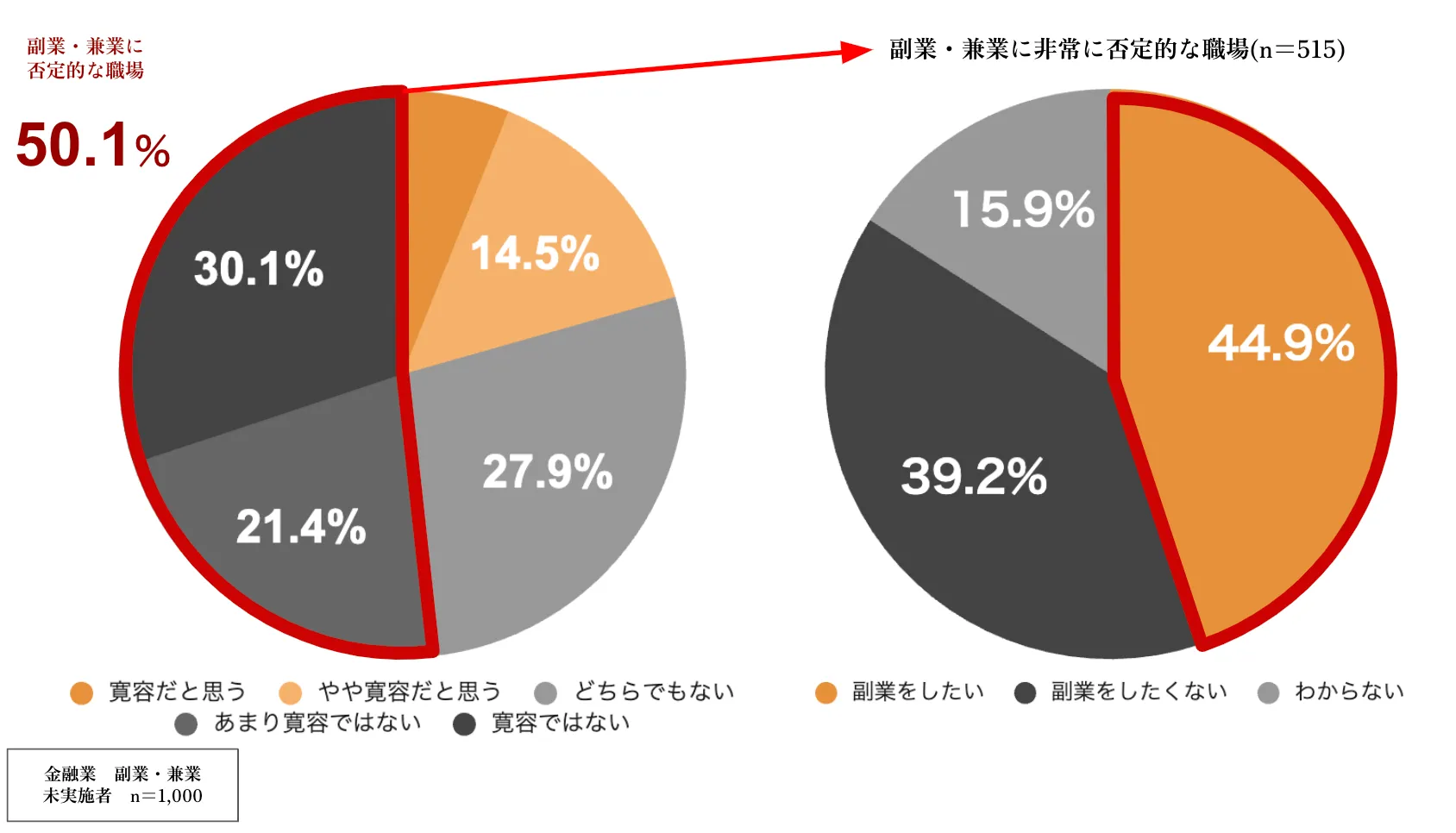

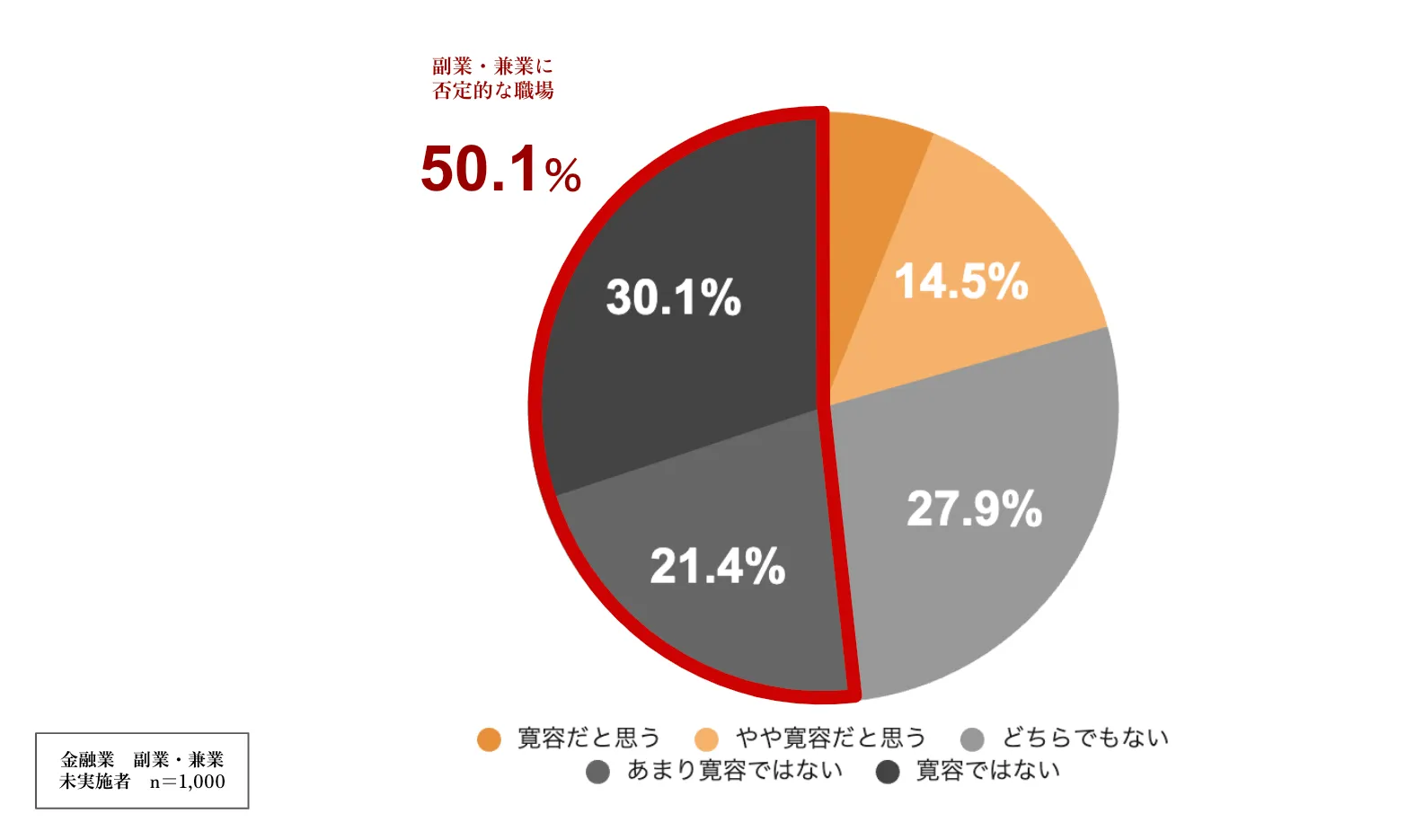

非副業・兼業者の職場の寛容度と副業・兼業意向

副業・兼業を非実施者の職場では、副業に対する雰囲気が「寛容でない」の合計で50.1%と多数を占める。一方で、「寛容でない職場 計」においても副業・兼業希望者が44.9%と多数存在しており、副業希望者が一定数存在していることがわかった。

| n=1,000 | |

|---|---|

| 寛容だと思う | 6.1% |

| やや寛容だと思う | 14.5% |

| どちらでもない | 27.9% |

| あまり寛容ではない | 21.4% |

| 寛容ではない | 30.1% |

| n=515 | 副業をしたい | 副業をしたくない | わからない |

|---|---|---|---|

| 全体 | 44.9% | 39.2% | 15.9% |

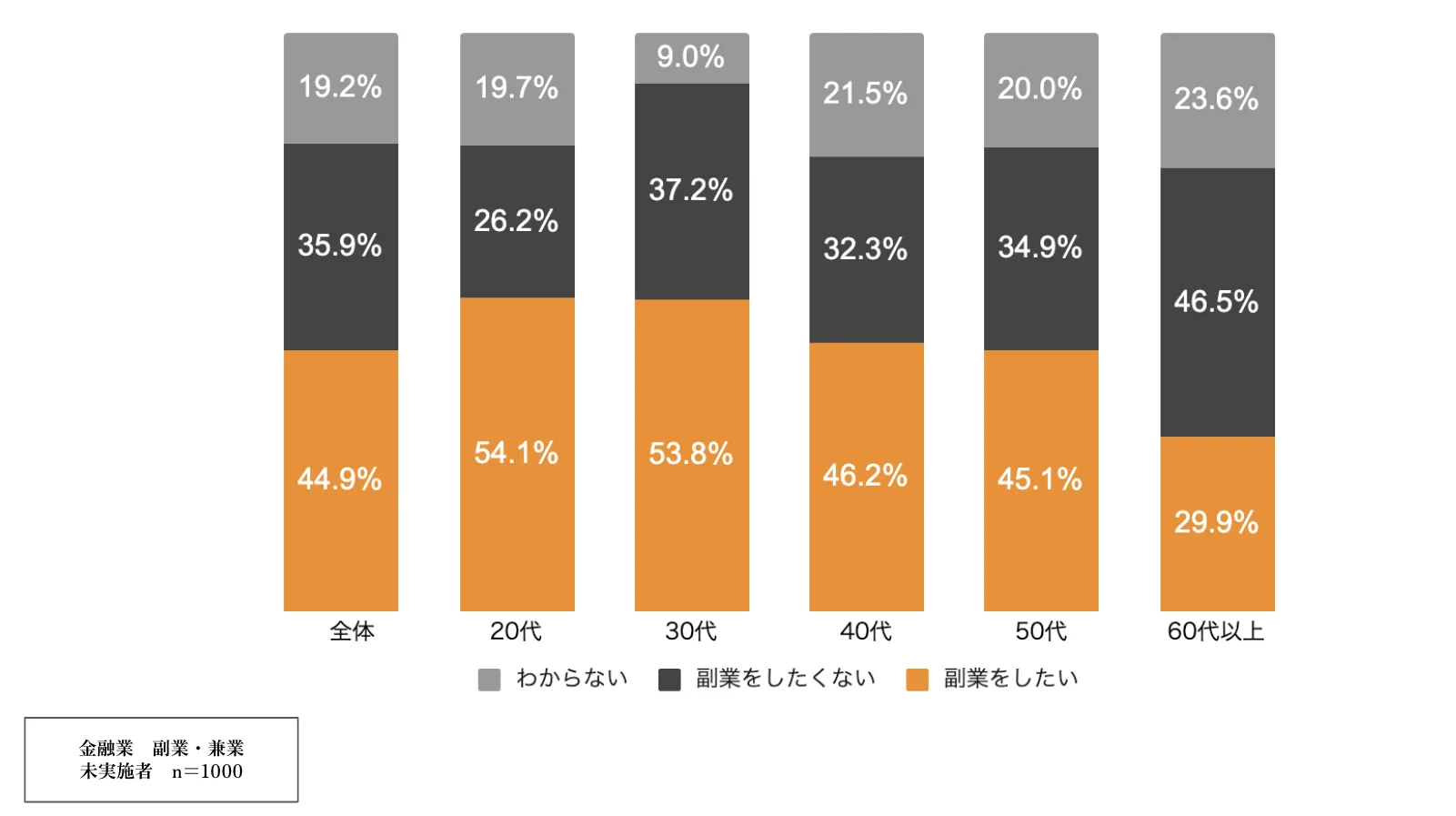

年代別の非副業・兼業者の副業・兼業意向

20代と30代で「副業・兼業をしたい」という回答が最も高く、それぞれ54.1%と53.8%。若いほど副業に前向きな意識が高いことがわかる。一方で年齢が上がると副業意欲が減少する傾向があり、特に60代では「副業・兼業をしたい」という回答が29.9%と最低。

| n=1,000 | 副業をしたい | 副業をしたくない | わからない |

|---|---|---|---|

| 全体 | 44.9% | 35.9% | 19.2% |

| 20代 | 54.1% | 26.2% | 19.7% |

| 30代 | 53.8% | 37.2% | 9.0% |

| 40代 | 46.2% | 32.3% | 21.5% |

| 50代 | 45.1% | 34.9% | 20.0% |

| 60代以上 | 29.9% | 46.5% | 23.6% |

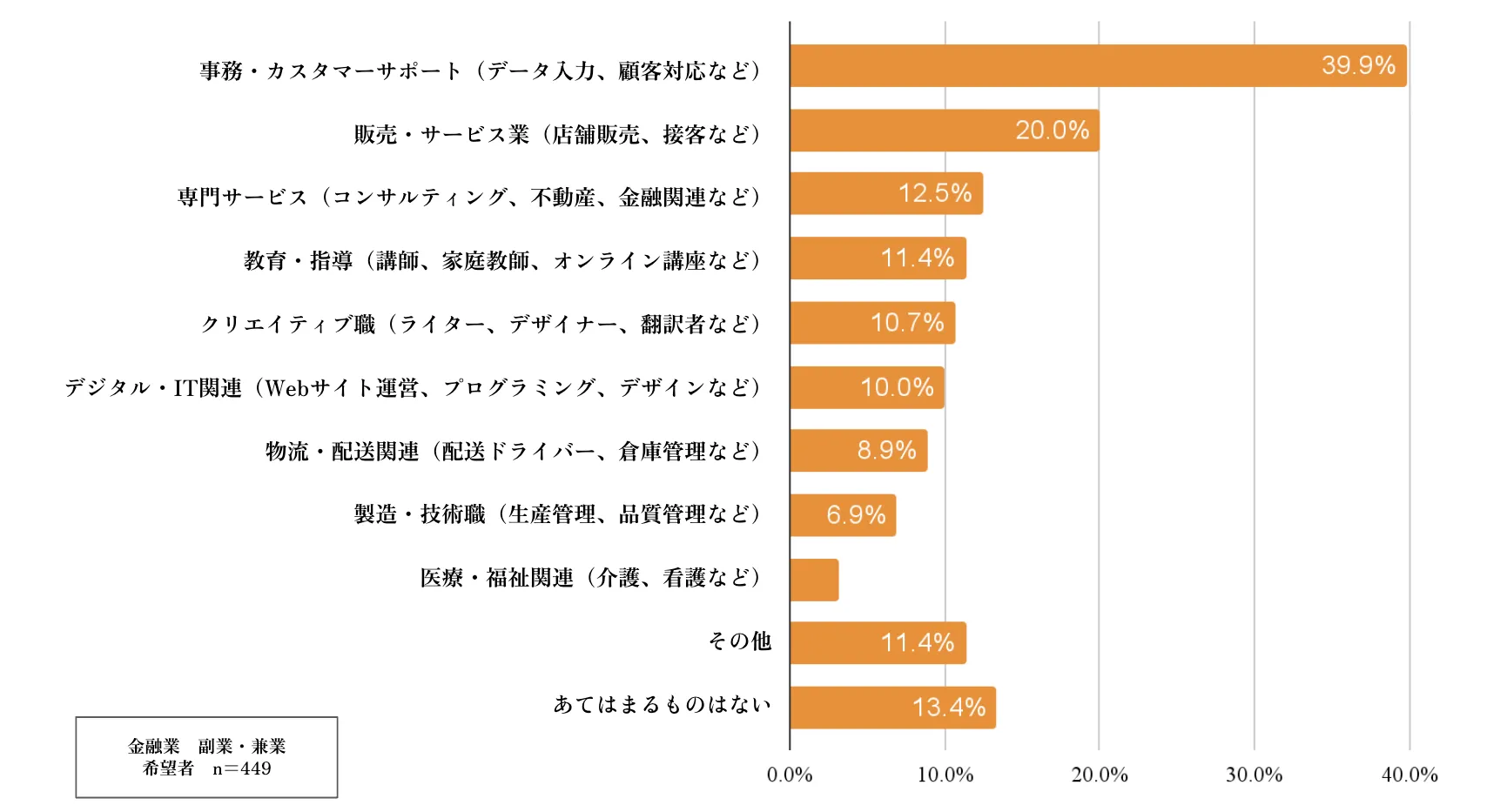

非副業者が希望する副業内容

希望する副業・兼業内容としては事務が40%と、2位の販売・サービス業に倍以上の比率。

続いて専門サービス、教育、クリエイティブ職が近しいスコアで並ぶ。

| n=440 | % |

|---|---|

| 事務・カスタマーサポート(データ入力、顧客対応など) | 39.9% |

| 販売・サービス業(店舗販売、接客など) | 20.0% |

| 専門サービス(コンサルティング、不動産、金融関連など) | 12.5% |

| 教育・指導(講師、家庭教師、オンライン講座など) | 11.4% |

| クリエイティブ職(ライター、デザイナー、翻訳者など) | 10.7% |

| デジタル・IT関連(Webサイト運営、プログラミング、デザインなど) | 10.0% |

| 物流・配送関連(配送ドライバー、倉庫管理など) | 8.9% |

| 製造・技術職(生産管理、品質管理など) | 6.9% |

| 医療・福祉関連(介護、看護など) | 3.1% |

| その他 | 11.4% |

| あてはまるものはない | 13.4% |

調査結果②副業による組織効果とリスク

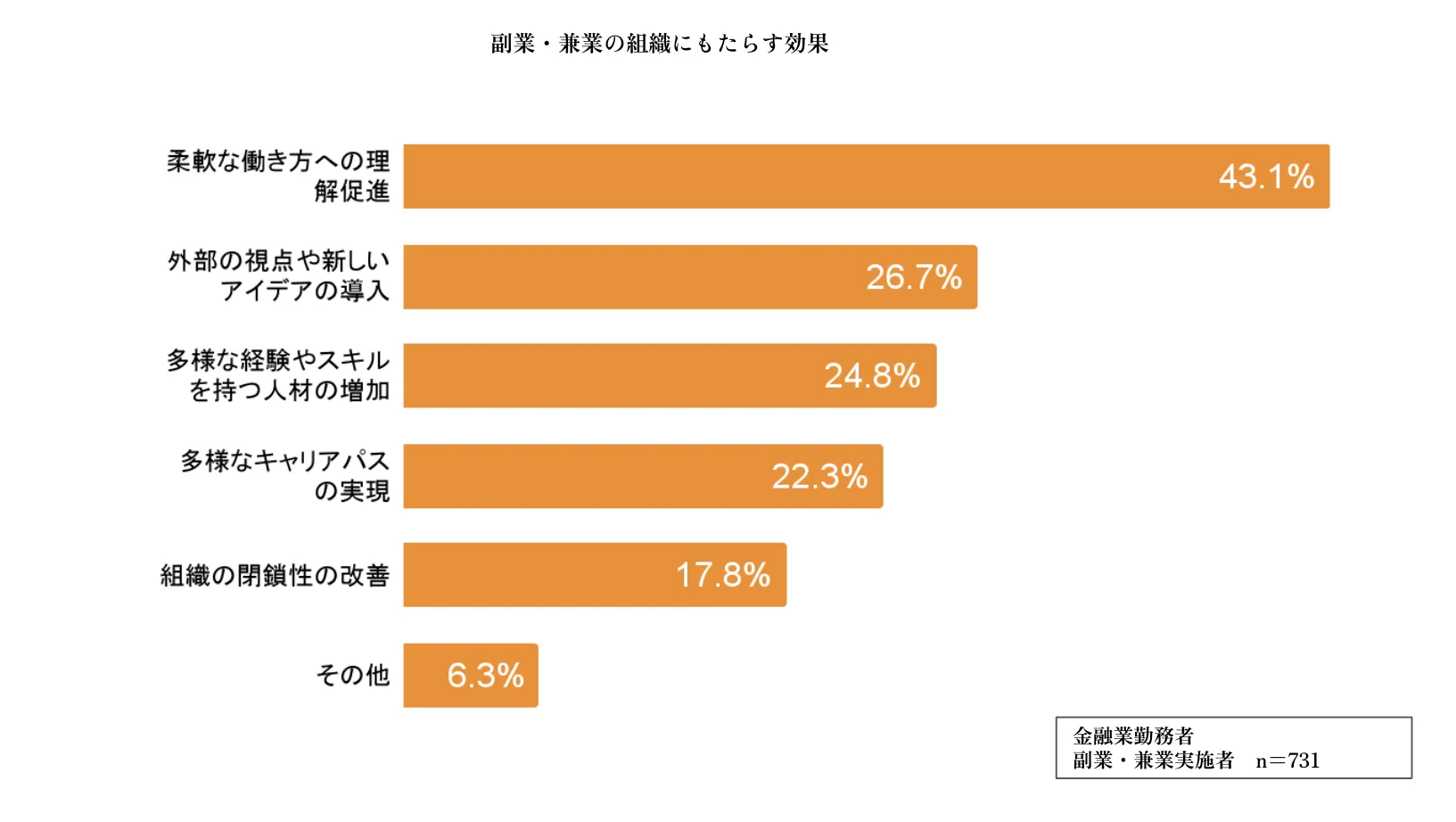

副業がもたらす組織効果

副業が組織にもたらす効果としては「柔軟な働き方への理解促進」が最も高く、インクルーシブな働き方の理解を深める上で重要であることが伺える。

| n=731 | % |

|---|---|

| 柔軟な働き方への理解促進 | 43.1% |

| 外部の視点や新しいアイデアの導入 | 26.7% |

| 多様な経験やスキルを持つ人材の増加 | 24.8% |

| 多様なキャリアパスの実現 | 22.3% |

| 組織の閉鎖性の改善 | 17.8% |

| その他 | 6.3% |

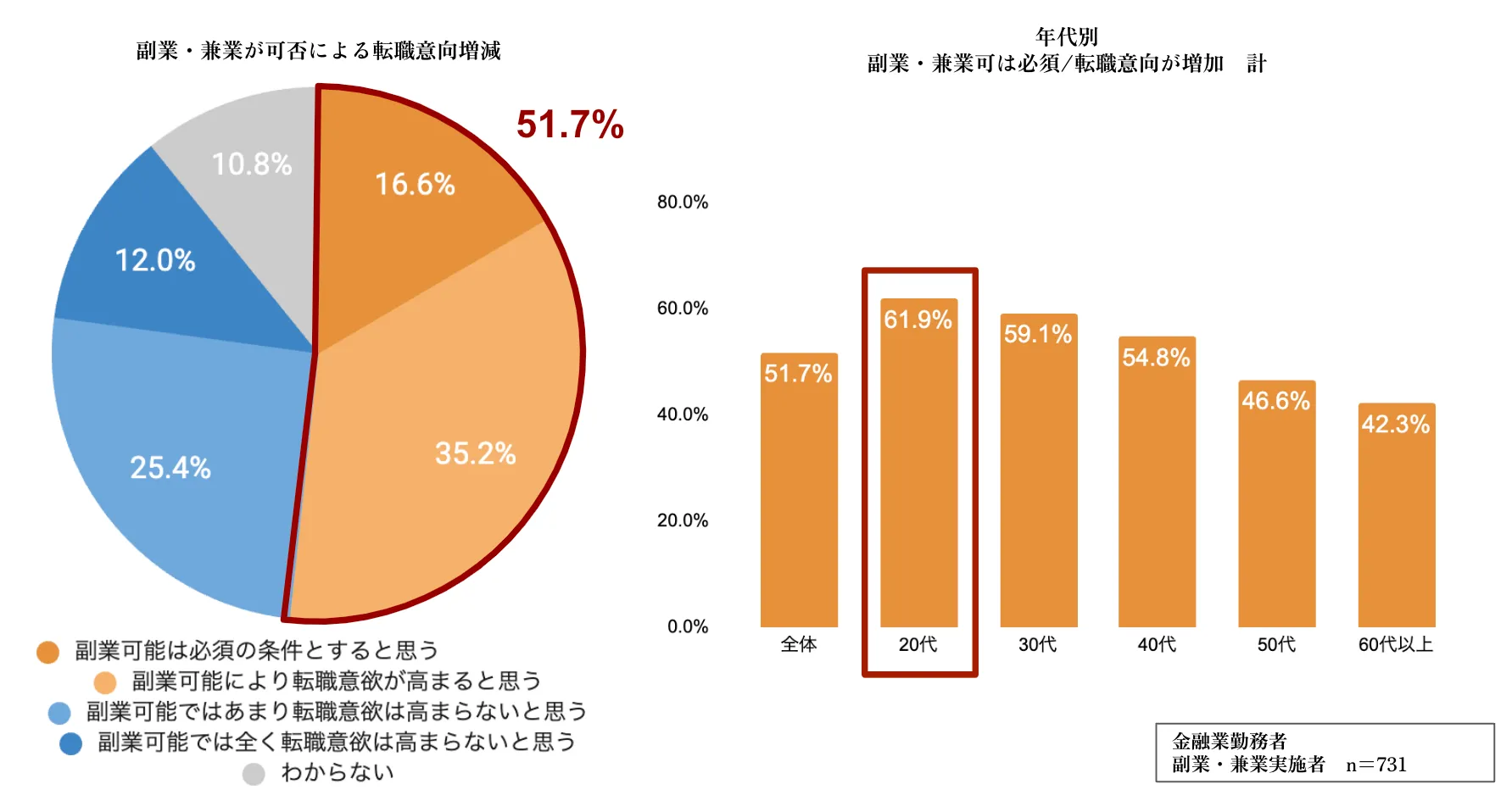

副業がもたらす組織効果

副業が可能であることにより転職意向が高まるものが51.7%存在。特に20代が61.9%と意向が高まる傾向。若者への魅力訴求のためには、副業制度が有効であることが窺える。

| n=731 | % |

|---|---|

| 副業可能は必須の条件とすると思う | 16.6% |

| 副業可能により転職意欲が高まると思う | 35.2% |

| 副業可能ではあまり転職意欲は高まらないと思う | 25.4% |

| 副業可能では全く転職意欲は高まらないと思う | 12.0% |

| わからない | 10.8% |

| n=731 | |

|---|---|

| 全体 | 51.7% |

| 20代 | 61.9% |

| 30代 | 59.1% |

| 40代 | 54.8% |

| 50代 | 46.6% |

| 60代以上 | 42.3% |

副業に伴った発生する問題とその詳細

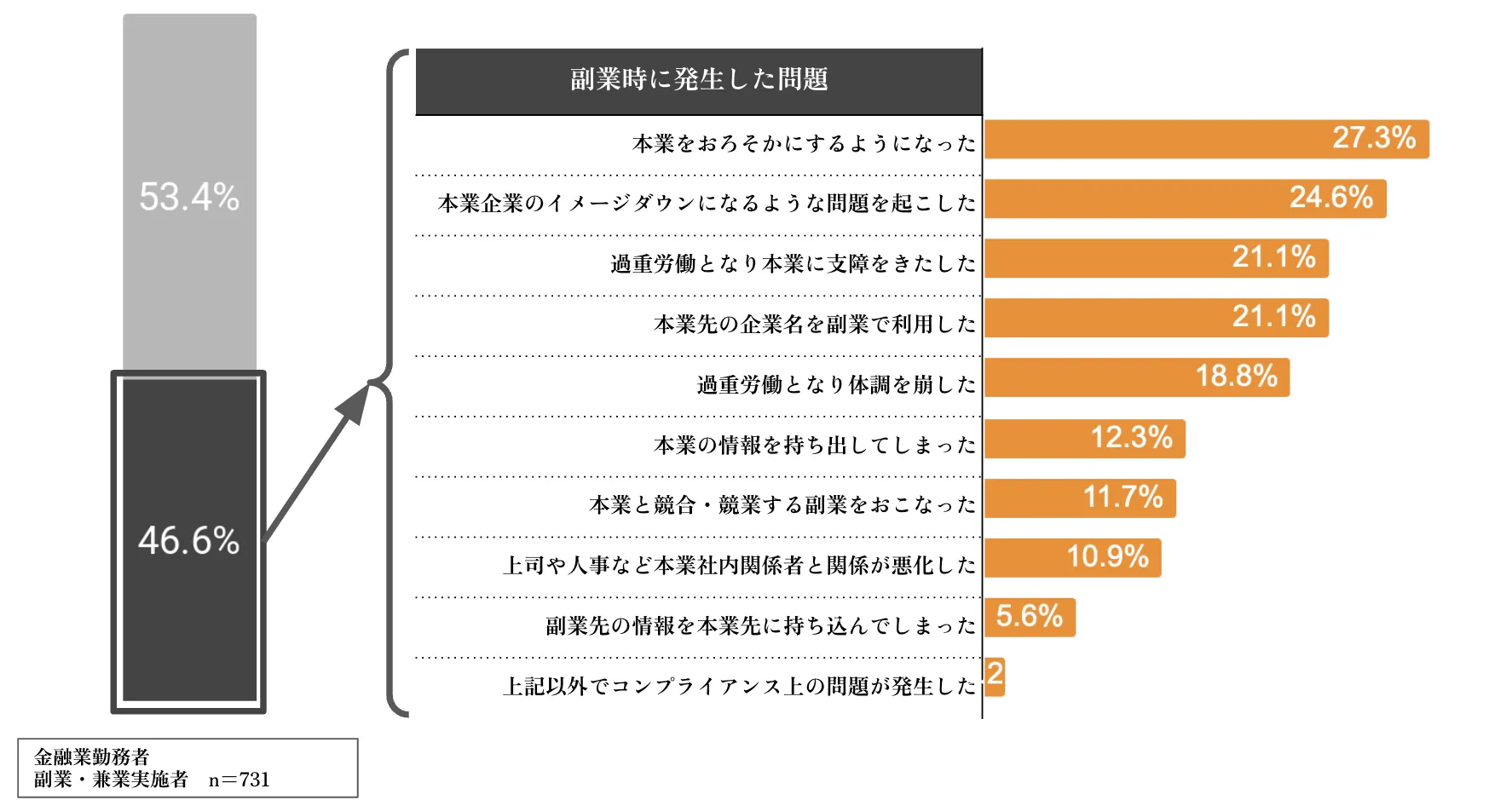

副業にはリスクもあり、半数弱の副業者が過去に問題を起こした経験が。特に「本業を疎かに」「過重労働」のような労務リスクの他、「本業企業へのイメージダウンとなる行為」といった深刻な問題も上位に。

| 本業をおろそかにするようになった | 27.3% |

|---|---|

| 本業企業のイメージダウンになるような問題を起こした | 24.6% |

| 過重労働となり本業に支障をきたした | 21.1% |

| 本業先の企業名を副業で利用した | 21.1% |

| 過重労働となり体調を崩した | 18.8% |

| 本業の情報を持ち出してしまった | 12.3% |

| 本業と競合・競業する副業をおこなった | 11.7% |

| 上司や人事など本業社内関係者と関係が悪化した | 10.9% |

| 副業先の情報を本業先に持ち込んでしまった | 5.6% |

| 上記以外でコンプライアンス上の問題が発生した | 1.2% |

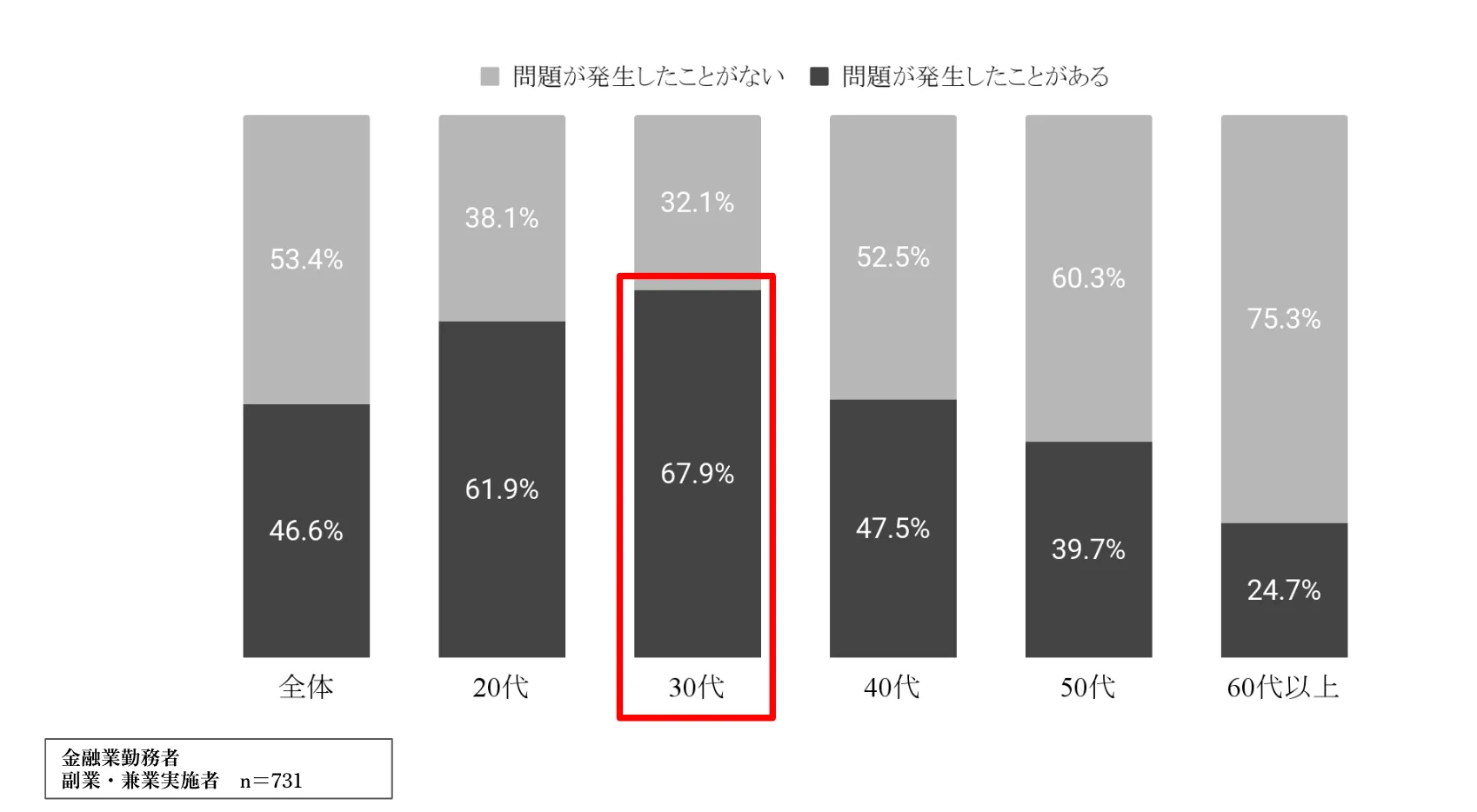

年代別の問題発生リスク

先述のような問題は特に20〜30代の若い層で発生経験率が高く、特に30代は67.9%。

| n=731 | 問題が発生したことがある | 問題が発生したことがない |

|---|---|---|

| 全体 | 46.6% | 53.4% |

| 20代 | 61.9% | 38.1% |

| 30代 | 67.9% | 32.1% |

| 40代 | 47.5% | 52.5% |

| 50代 | 39.7% | 60.3% |

| 60代以上 | 24.7% | 75.3% |

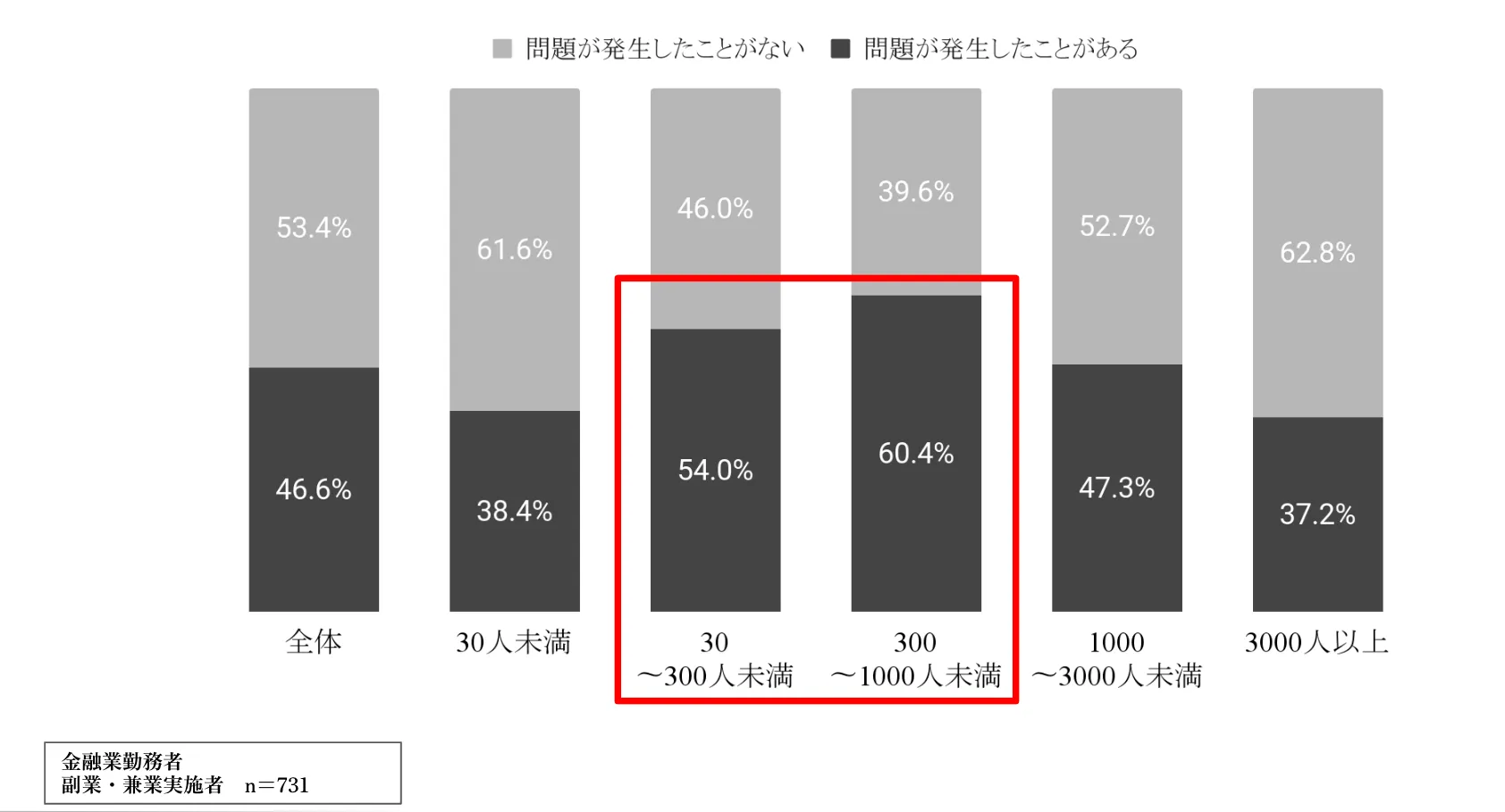

企業規模別の問題発生リスク

全組織規模で30%以上の問題が発生しており中でも30〜300人、300〜1000人程度の中規模企業で発生が多い傾向。

| n=731 | 問題が発生したことがある | 問題が発生したことがない |

|---|---|---|

| 全体 | 46.6% | 53.4% |

| 30人未満 | 38.4% | 61.6% |

| 30 〜300人未満 | 54.0% | 46.0% |

| 300 〜1000人未満 | 60.4% | 39.6% |

| 1000 〜3000人未満 | 47.3% | 52.7% |

| 3000人以上 | 37.2% | 62.8% |

調査結果②活用される副業制度となるための課題

非副業実施者の半数近くが副業に否定的な職場に在籍している

副業未実施の金融業の職場では半数の50.1%が副業・兼業に否定的と解答。

金融業の職場では半数が副業・兼業に寛容ではない事がわかった。

| n=1,000 | % |

|---|---|

| 寛容だと思う | 6.1% |

| やや寛容だと思う | 14.5% |

| どちらでもない | 27.9% |

| あまり寛容ではない | 21.4% |

| 寛容ではない | 30.1% |

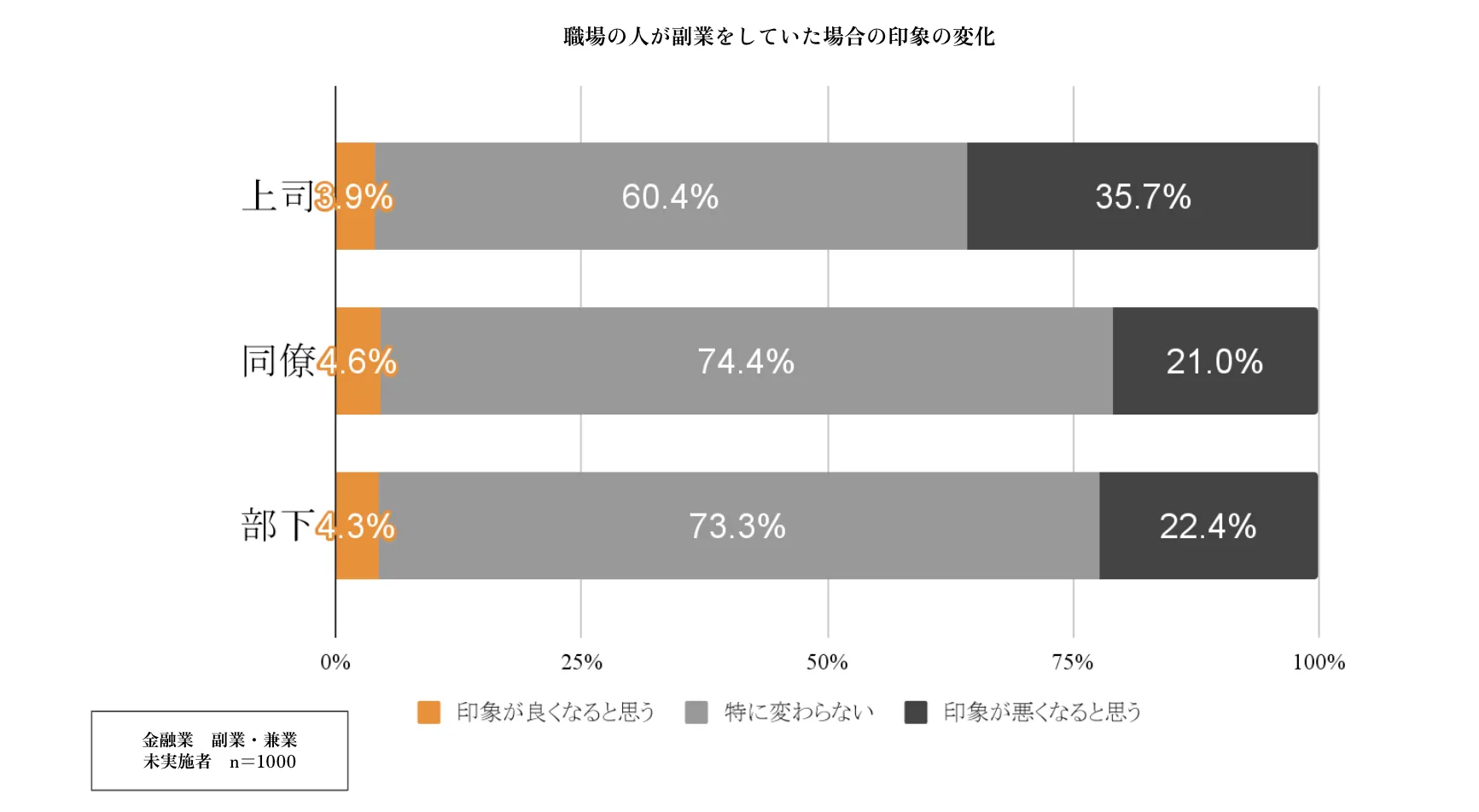

副業をしている職場の人への印象変化

上司が副業をしていることを知った場合、印象が悪くなると回答した者が35.7%存在。

副業による印象悪化が一定発生し、特に上司に対してその比率が多いことが伺える。

| n=1,000 | 印象が良くなると思う | 特に変わらない | 印象が悪くなると思う |

|---|---|---|---|

| 上司 | 3.9% | 60.4% | 35.7% |

| 同僚 | 4.6% | 74.4% | 21.0% |

| 部下 | 4.3% | 73.3% | 22.4% |

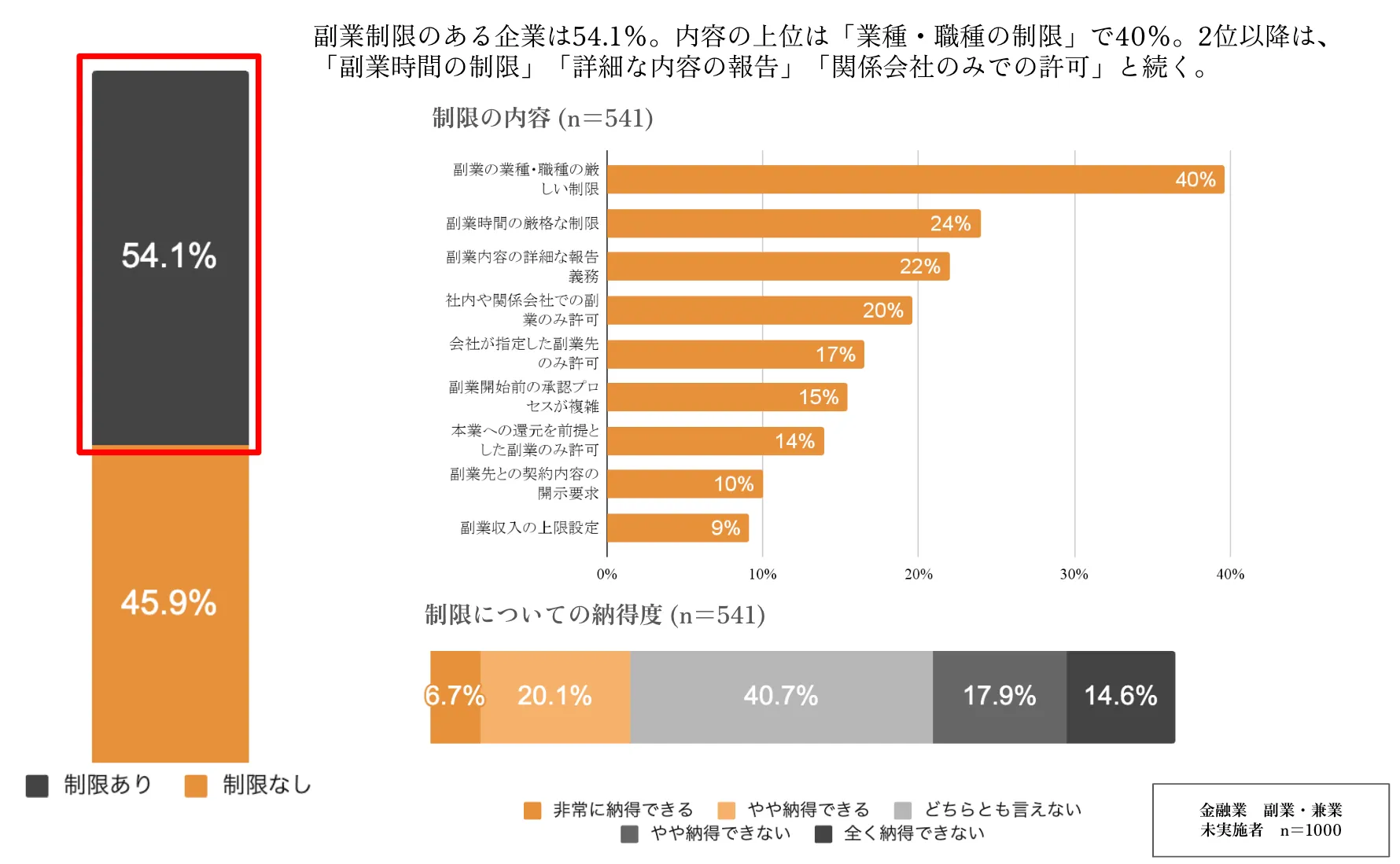

勤務先における副業制限の有無と内容・納得度

副業制限のある企業は54.1%。内容の上位は「業種・職種の制限」で40%。2位以降は、「副業時間の制限」「詳細な内容の報告」「関係会社のみでの許可」と続く。

| 副業の業種・職種の厳しい制限 | 40% |

|---|---|

| 副業時間の厳格な制限 | 24% |

| 副業内容の詳細な報告義務 | 22% |

| 社内や関係会社での副業のみ許可 | 20% |

| 会社が指定した副業先のみ許可 | 17% |

| 副業開始前の承認プロセスが複雑 | 15% |

| 本業への還元を前提とした副業のみ許可 | 14% |

| 副業先との契約内容の開示要求 | 10% |

| 副業収入の上限設定 | 9% |

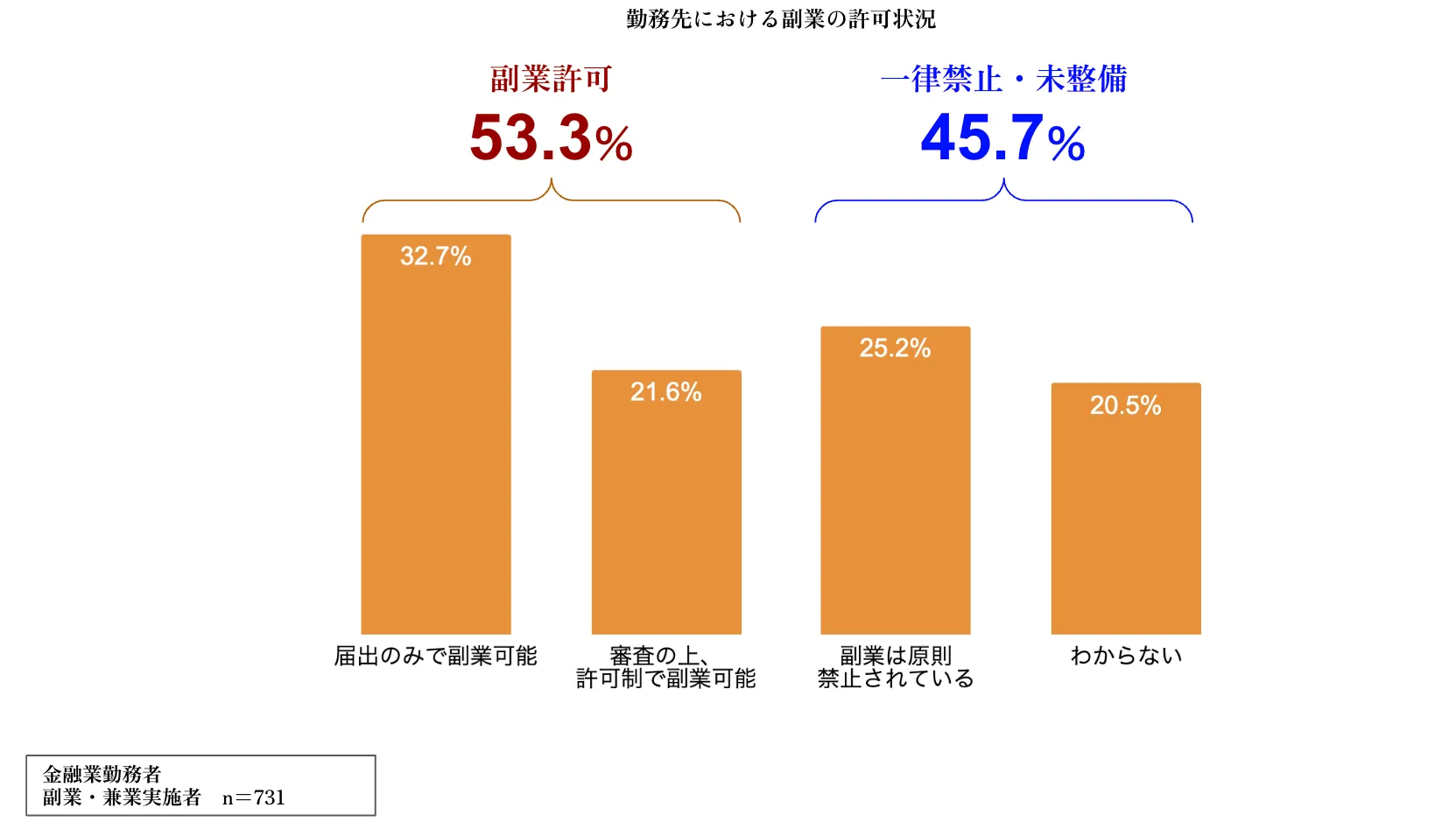

勤務先における副業の許可状況

副業が許可されている金融業は、53%存在。審査を行わず、届け出のみの対応を行っている企業が32.7%でトップ。副業者の45.7%は副業禁止・制度未整備の職場で副業を実施。

| n=731 | |

|---|---|

| 届出のみで副業可能 | 32.7% |

| 審査の上、 許可制で副業可能 | 21.6% |

| 副業は原則 禁止されている | 25.2% |

| わからない | 20.5% |

多様化する本業先への通知状況

一方で、実際に副業を報告しているのは26.7%に留まる。

| n=731 | % |

|---|---|

| 知らせている | 26.7% |

| 正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 27.2% |

| 知らせていない | 46.1% |

多様化する本業先への通知状況

20代の81%と大半が副業を通知しておらず、企業規模別では30~3000人の中規模企業が80.6%と、非通知者がとりわけ多い。

| n=731 | 副業・兼業を知らせていない |

|---|---|

| 全体 | 73.3% |

| 20代 | 81.0% |

| 30代 | 72.3% |

| 40代 | 67.9% |

| 50代 | 78.6% |

| 60代以上 | 71.1% |

| n=731 | 副業・兼業を知らせていない |

|---|---|

| 全体 | 73.3% |

| 30人未満 | 64.4% |

| 30〜300人未満 | 76.6% |

| 300〜1000人未満 | 75.3% |

| 1000〜3000人未満 | 80.6% |

| 3000人以上 | 70.4% |

年代・業態により差がある副業通知状況

-

30〜1000人程度の企業は制度課題により副業が通知率が低く問題発生率が高い。

-

全体の37%を占める3000人規模の企業は、通知率が相対的に高く制度活用が進む。

-

非通知業態の上位は1位「証券会社」2位「地方銀行/信用金庫」3位「保険会社(生命保険/損害保険)」

| 非通知 | 知らせている | |

|---|---|---|

| 全体 | 73.3% | 26.7% |

| メガバンク(都市銀行) | 70.4% | 29.6% |

| 地方銀行/信用金庫・信用組合 | 76.6% | 23.4% |

| 証券会社 | 78.7% | 21.3% |

| 保険会社(生命保険+損害保険) | 73.2% | 26.8% |

| クレジットカード会社 | 70.3% | 29.7% |

| その他金融業 | 71.6% | 28.4% |

多様化する本業先への通知状況

職場の副業への関与度で、副業の通知状況には大きな差が発生。

寛容な職場では40.7%が通知している一方、寛容ではない職場では通知が13.8%に留まる。

| 知らせている | 正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 知らせていない | |

|---|---|---|---|

| 寛容だと思う 計 (n=312) | 40.7% | 29.5% | 29.8% |

| どちらでもない (n=224) | 18.3% | 31.7% | 50.0% |

| 寛容だと思わない 計 (n=195) | 13.8% | 18.5% | 67.7% |

職場へ通知をしたくない理由

通知したくない理由は、「個人的なこと」が46%で最上位。

キャリアへの心配よりもプライバシー意識による抵抗感が障壁。

| n=731 | % |

|---|---|

| 個人的なことで言いたくないから | 46.0% |

| 伝えるのが面倒だから | 22.6% |

| 同僚や上司からの反感や嫉妬を受けないか、不安だから | 16.1% |

| キャリアに影響がないか、心配だから | 14.2% |

| 副業の内容が、本業の就業規則に反していないか不安だから | 13.1% |

| 本業の勤め先に心配をかけたくないから | 8.9% |

| 副業の内容が競業避止に抵触する可能性があるから | 5.7% |

| その他 | 10.0% |

特に非通知率が高いセグメントの、職場へ通知をしたくない理由

-

非通知率が高かったセグメントの非通知理由を確認。

-

「20代」はキャリア形成や規則違反への不安、「50代」はプライバシー意識からの抵抗感が非通知の要因。

-

「証券会社」は人間関係への影響不安が顕著。

| 非通知理由 | 全体 (n=731) | 20代 (n=42) | 50代 (n=234) | 1000〜3000人未満(n=93) | 証券会社 (n=47) |

|---|---|---|---|---|---|

| 個人的なことで言いたくないから | 46.0% | 31.0% | 52.1% | 39.8% | 40.4% |

| 伝えるのが面倒だから | 22.6% | 26.2% | 16.2% | 20.4% | 14.9% |

| キャリアに影響がないか、心配だから | 14.2% | 21.4% | 11.5% | 12.9% | 23.4% |

| 同僚や上司からの反感や嫉妬を受けないか、不安だから | 16.1% | 16.7% | 8.5% | 16.1% | 25.5% |

| 副業の内容が、本業の就業規則に反していないか不安だから | 13.1% | 23.8% | 12.0% | 17.2% | 14.9% |

| 本業の勤め先に心配をかけたくないから | 8.9% | 16.7% | 9.0% | 7.5% | 10.6% |

| 副業の内容が競業避止に抵触する可能性があるから | 5.7% | 0.0% | 6.8% | 2.2% | 2.1% |

| その他 | 10.0% | 0.0% | 11.5% | 8.6% | 10.6% |

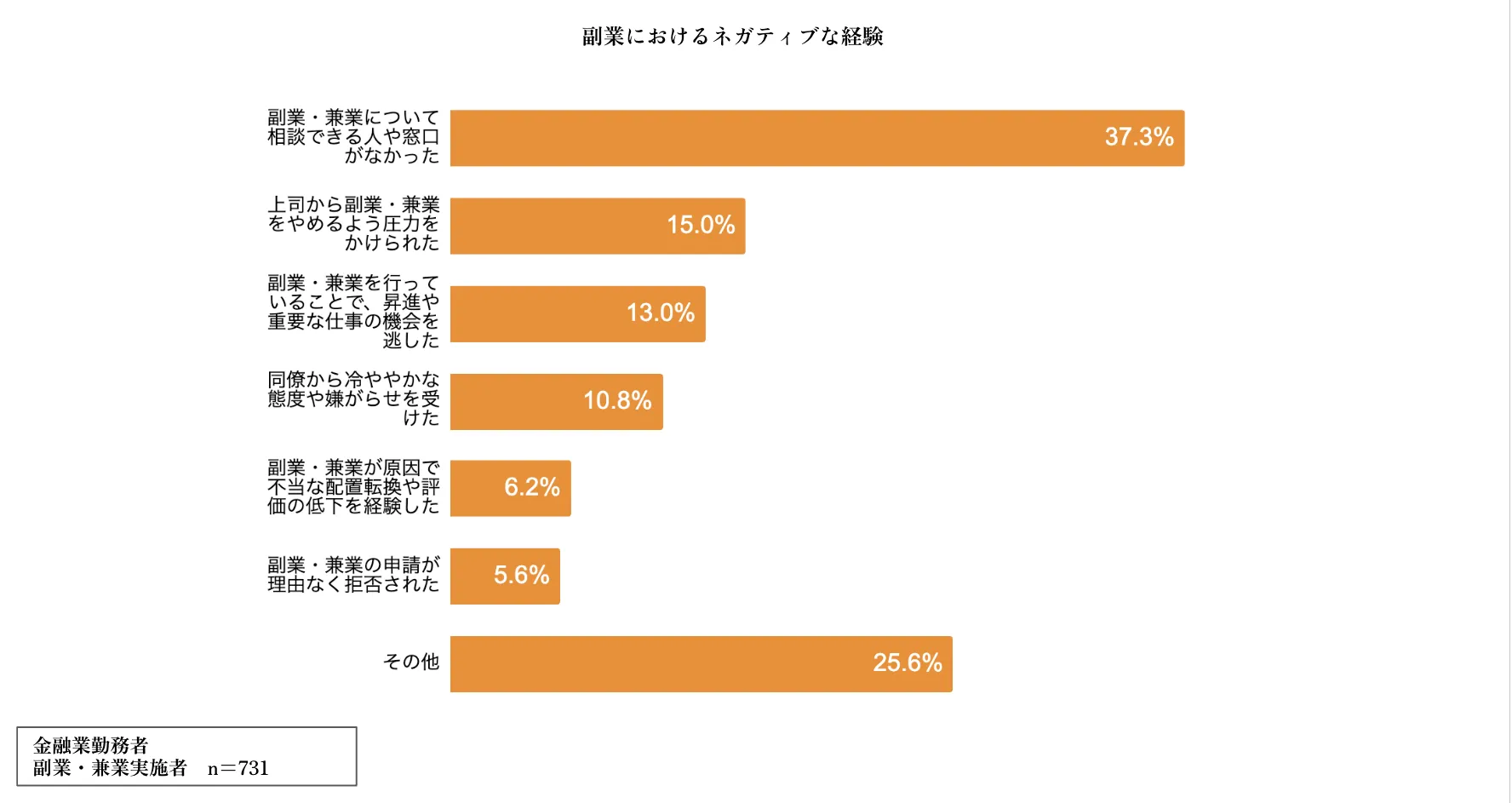

副業・兼業開示を拒むネガティブな経験

副業開示を拒む体験としては、「相談できる人や窓口がない」が37.3%と最も高い。制度設置だけではない、希望者を後押しするような仕組みが求められていることが窺える。

| n=731 | % |

|---|---|

| 副業・兼業について相談できる人や窓口がなかった | 37.3% |

| 上司から副業・兼業をやめるよう圧力をかけられた | 15.0% |

| 副業・兼業を行っていることで、昇進や重要な仕事の機会を逃した | 13.0% |

| 同僚から冷ややかな態度や嫌がらせを受けた | 10.8% |

| 副業・兼業が原因で不当な配置転換や評価の低下を経験した | 6.2% |

| 副業・兼業の申請が理由なく拒否された | 5.6% |

| その他 | 25.6% |

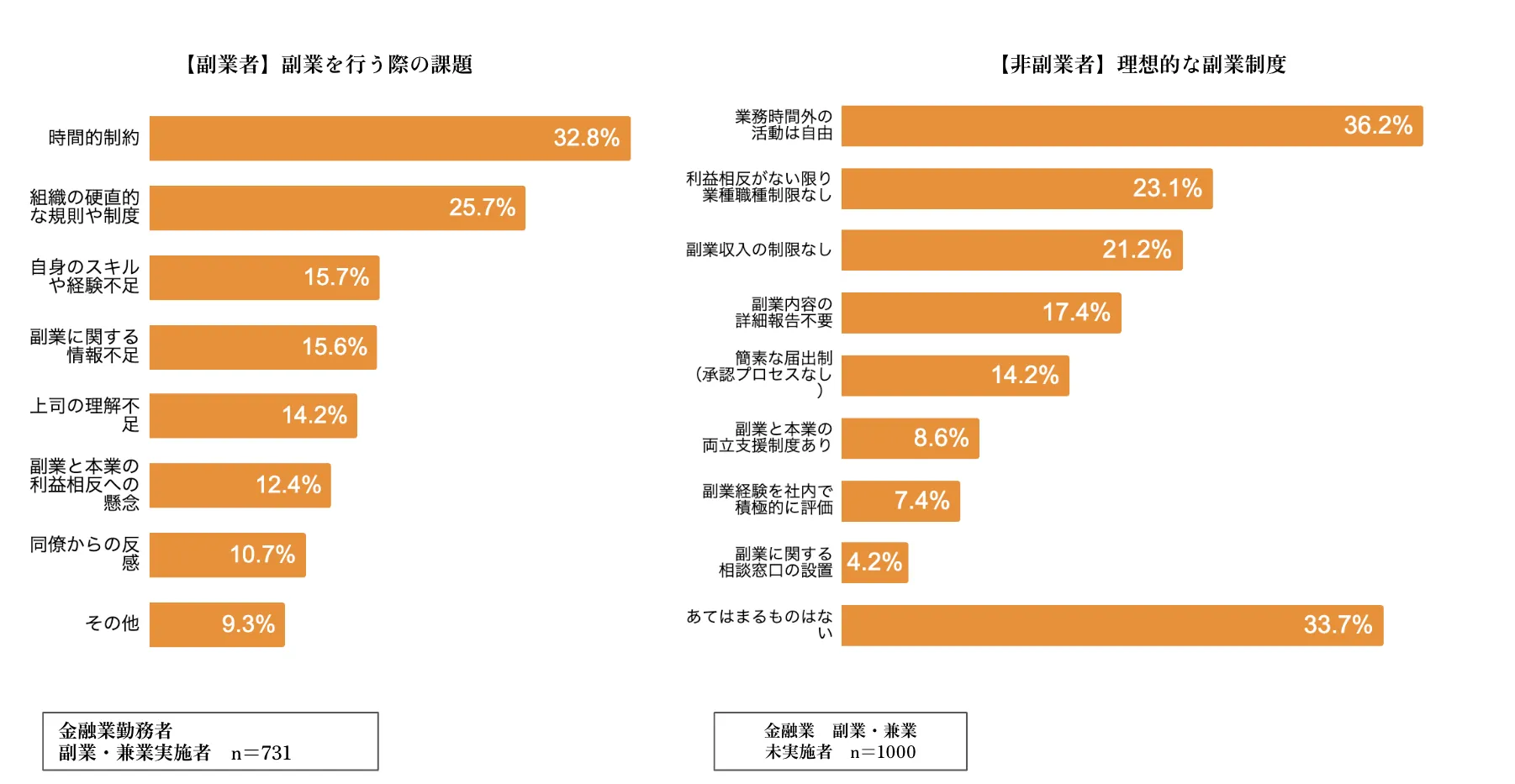

従業員が求める副業・兼業の課題と、求める制度

副業者/非副業者共に、副業をに対する課題や理想とする姿の上位は、『時間的制約』に関わることと共通している。

| n=731 | % |

|---|---|

| 時間的制約 | 32.8% |

| 組織の硬直的な規則や制度 | 25.7% |

| 自身のスキルや経験不足 | 15.7% |

| 副業に関する情報不足 | 15.6% |

| 上司の理解不足 | 14.2% |

| 副業と本業の利益相反への懸念 | 12.4% |

| 同僚からの反感 | 10.7% |

| その他 | 9.3% |

| n=1,000 | % |

|---|---|

| 業務時間外の 活動は自由 | 36.2% |

| 利益相反がない限り 業種職種制限なし | 23.1% |

| 副業収入の制限なし | 21.2% |

| 副業内容の 詳細報告不要 | 17.4% |

| 簡素な届出制 (承認プロセスなし) | 14.2% |

| 副業と本業の 両立支援制度あり | 8.6% |

| 副業経験を社内で 積極的に評価 | 7.4% |

| 副業に関する 相談窓口の設置 | 4.2% |

| あてはまるものはない | 33.7% |

【組織規模別】副業・兼業制度の課題

副業を行う際の課題は、どの企業規模でも「時間的制約」「組織の硬直的な規則や制度」が上位であるが、この2つの順位は企業規模で差が見られる。中小規模ほど硬直的な規則が課題とである一方、大企業、30人未満の小企業は時間的制約の方が課題となっている**。**

| n=731 | % |

|---|---|

| 時間的制約 | 32.8% |

| 組織の硬直的な規則や制度 | 25.7% |

| 自身のスキルや経験不足 | 15.7% |

| 副業に関する情報不足 | 15.6% |

| 上司の理解不足 | 14.2% |

| 副業と本業の利益相反への懸念 | 12.4% |

| 同僚からの反感 | 10.7% |

| その他 | 9.3% |

30人未満(n=73) | |

時間的制約 | 46.6% |

上司の理解不足 | 23.3% |

副業と本業の利益相反への懸念 | 13.7% |

自身のスキルや経験不足 | 9.6% |

副業に関する情報不足 | 9.6% |

組織の硬直的な規則や制度 | 4.1% |

同僚からの反感 | 2.7% |

その他 | 6.8% |

30〜300人未満(n=137) | |

組織の硬直的な規則や制度 | 31.4% |

時間的制約 | 29.2% |

上司の理解不足 | 16.8% |

副業に関する情報不足 | 13.1% |

自身のスキルや経験不足 | 11.7% |

同僚からの反感 | 10.9% |

副業と本業の利益相反への懸念 | 9.5% |

その他 | 8.8% |

300〜1000人未満(n=154) | |

組織の硬直的な規則や制度 | 32.5% |

時間的制約 | 24.0% |

自身のスキルや経験不足 | 22.1% |

上司の理解不足 | 14.3% |

副業に関する情報不足 | 11.7% |

同僚からの反感 | 11.0% |

副業と本業の利益相反への懸念 | 7.1% |

その他 | 6.5% |

1000〜3000人未満(n=93) | |

組織の硬直的な規則や制度 | 33.3% |

時間的制約 | 23.7% |

自身のスキルや経験不足 | 22.6% |

副業に関する情報不足 | 17.2% |

副業と本業の利益相反への懸念 | 16.1% |

上司の理解不足 | 8.6% |

同僚からの反感 | 8.6% |

その他 | 7.5% |

3000人以上(n=274) | |

時間的制約 | 39.1% |

組織の硬直的な規則や制度 | 22.3% |

副業に関する情報不足 | 20.1% |

副業と本業の利益相反への懸念 | 15.3% |

自身のスキルや経験不足 | 13.5% |

同僚からの反感 | 13.1% |

上司の理解不足 | 12.4% |

その他 | 12.4% |

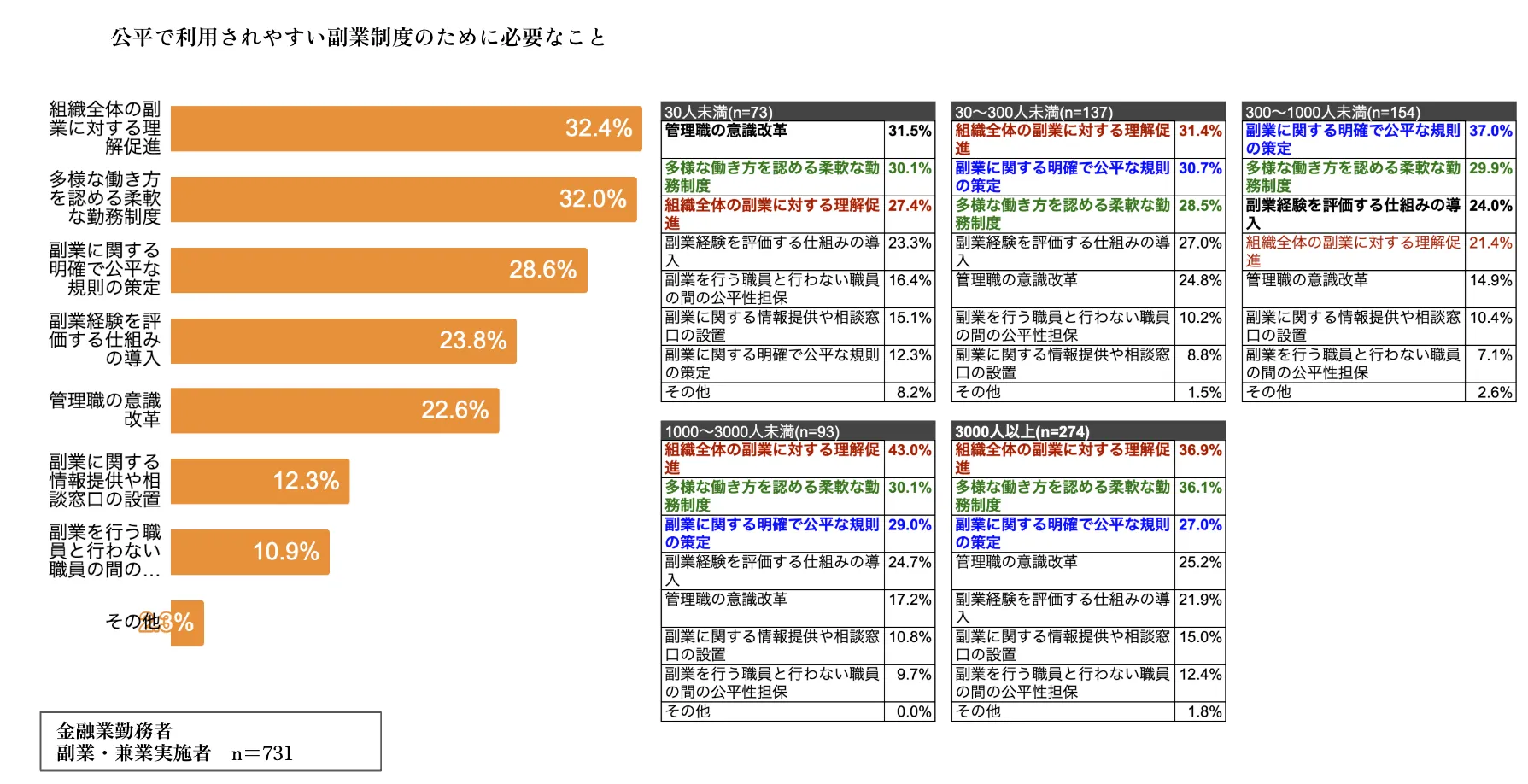

【組織規模別】求める制度概要

30人未満企業以外は、各企業規模でほぼ同一のスコア。30~1000人の企業では「理解促進」のスコアが相対的に低く、「明確で公平な規則の策定」がより求められている。

| n=731 | % |

|---|---|

| 組織全体の副業に対する理解促進 | 32.4% |

| 多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 32.0% |

| 副業に関する明確で公平な規則の策定 | 28.6% |

| 副業経験を評価する仕組みの導入 | 23.8% |

| 管理職の意識改革 | 22.6% |

| 副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 12.3% |

| 副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 10.9% |

| その他 | 2.3% |

30人未満(n=73) | |

管理職の意識改革 | 31.5% |

多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 30.1% |

組織全体の副業に対する理解促進 | 27.4% |

副業経験を評価する仕組みの導入 | 23.3% |

副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 16.4% |

副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 15.1% |

副業に関する明確で公平な規則の策定 | 12.3% |

その他 | 8.2% |

30〜300人未満(n=137) | |

組織全体の副業に対する理解促進 | 31.4% |

副業に関する明確で公平な規則の策定 | 30.7% |

多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 28.5% |

副業経験を評価する仕組みの導入 | 27.0% |

管理職の意識改革 | 24.8% |

副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 10.2% |

副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 8.8% |

その他 | 1.5% |

300〜1000人未満(n=154) | |

副業に関する明確で公平な規則の策定 | 37.0% |

多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 29.9% |

副業経験を評価する仕組みの導入 | 24.0% |

組織全体の副業に対する理解促進 | 21.4% |

管理職の意識改革 | 14.9% |

副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 10.4% |

副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 7.1% |

その他 | 2.6% |

1000〜3000人未満(n=93) | |

組織全体の副業に対する理解促進 | 43.0% |

多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 30.1% |

副業に関する明確で公平な規則の策定 | 29.0% |

副業経験を評価する仕組みの導入 | 24.7% |

管理職の意識改革 | 17.2% |

副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 10.8% |

副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 9.7% |

その他 | 0.0% |

3000人以上(n=274) | |

組織全体の副業に対する理解促進 | 36.9% |

多様な働き方を認める柔軟な勤務制度 | 36.1% |

副業に関する明確で公平な規則の策定 | 27.0% |

管理職の意識改革 | 25.2% |

副業経験を評価する仕組みの導入 | 21.9% |

副業に関する情報提供や相談窓口の設置 | 15.0% |

副業を行う職員と行わない職員の間の公平性担保 | 12.4% |

その他 | 1.8% |

属性情報

[居住地]全国、[年齢]20歳以上 60歳以下、[性別]男女、[職業]金融業

スクリーニング調査回答者

| 年代 | % |

|---|---|

| 10代 | 0.0 |

| 20代 | 7.1 |

| 30代 | 16.5 |

| 40代 | 25.5 |

| 50代 | 37.2 |

| 60代以上 | 13.7 |

| 全体 | 6,953 |

副業者調査回答者

| 年代 | % |

|---|---|

| 10代 | 0.0 |

| 20代 | 5.7 |

| 30代 | 18.7 |

| 40代 | 30.2 |

| 50代 | 32.0 |

| 60代以上 | 13.3 |

| 全体 | 731 |

非副業者調査回答者

| 年代 | % |

|---|---|

| 10代 | 0.0 |

| 20代 | 6.1 |

| 30代 | 15.6 |

| 40代 | 25.1 |

| 50代 | 37.5 |

| 60代以上 | 15.7 |

| 全体 | 1,000 |