社員がSNSで副業していたら?「タスク副業」などのトラブルや対処方法をご紹介

社員がSNSを活用した副業を行うケースが増える中、トラブルに巻き込まれるリスクも高まっています。

特に、「タスク副業」などの詐欺的な手口が横行し、企業としても適切な対応が求められます。この記事では、SNS副業の定義やトラブルの実態、企業が取るべき対処法について詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

社員がSNSで報酬を得ていたら「副業」になる?

結論から言うと、社員がSNSで報酬を得ている場合は、副業とみなされます。副業とは本業以外で収入を得る活動を指し、その形態は様々です。会社員として働きながら、趣味の延長線上であっても、SNSを通じて収益化している場合は副業にあたります。

例えば、以下のようなケースはSNS副業に該当します。

-

Instagramでインフルエンサーとして活動し、企業から広告収入を得ている

-

YouTubeに動画を投稿し、広告収入を得ている

-

Xでアフィリエイトを行い、商品販売の手数料を得ている

法律で副業の定義が明確に定められているわけではありませんが、一般的には本業以外で継続的に収入を得るための活動が副業とされています。つまり、趣味の範囲を超えて、収益を目的としてSNS活動を行っている場合は、副業とみなされる可能性が高いと言えるでしょう。

社員がSNS副業をしているときの対処法

ここからは、社員が副業をしている場合の対処法として、職業規則で副業を「禁止している場合」と「禁止していない場合」それぞれの対処方法を解説します。

就業規則で「副業」を禁止・制限している場合

企業が就業規則で副業を禁止または制限している場合でも、社員のSNS副業を即座に禁止できるわけではありません。社員の勤務時間外の活動は、原則として個人の自由であり、会社が無条件に制限することは難しいからです。しかし、就業規則に則り、特定のケースでは例外的に制限や禁止が認められます。

-

労務提供上の支障がある場合

-

企業秘密が漏えいする場合

-

会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

-

競業により会社の利益を害する場合

上記のいずれかに該当する場合、就業規則に基づき、SNS活動の内容を精査した上で、禁止または制限を検討する必要があります。

就業規則で「副業」を禁止・制限していない場合

近年、副業を認める企業が増加傾向にあり、就業規則で副業を禁止・制限していないケースも多くなっています。しかし、社員がSNS副業を行う場合、企業としては一定のルールを設け、適切な管理を行う必要があります。

| ルール作成のポイント | 内容 |

|---|---|

| 労務提供への影響 | ・SNS副業と本業の両立が可能か |

| 企業秘密の管理 | ・自社の機密情報を利用しないようにする |

| コンプライアンス遵守 | ・著作権・肖像権・名誉毀損などの法令を遵守するようにする |

| 競業避止 | ・会社の事業と競合する形で副業を行うことを禁止する |

副業を認めている場合でも、会社の利益を損なう可能性がある場合は、活動内容の変更、または活動の停止を求めることができることを明確に伝えましょう。

SNSを用いた副業によるトラブル「タスク副業」が急増中

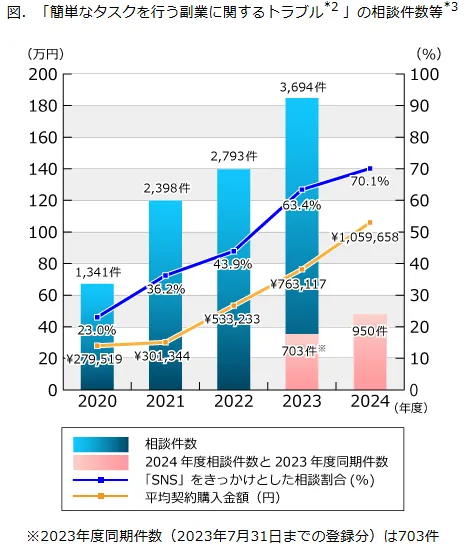

SNSを利用した副業の中でも、短時間で手軽に稼げるとされる「タスク副業」に関するトラブルが急増しています。

特に、消費者庁が注意を呼びかけているのが、「参加費用」を支払った後に業者と連絡が取れなくなるケースです。全国から寄せられた相談件数は1,615件にのぼり、被害総額は10億円を超えていると報告されています。

こうしたタスク副業の多くは、TikTokなどの動画投稿サイトやSNS広告を通じて募集されています。例えば、「動画を視聴してスクリーンショットを送るだけで、1回100円〜800円、1日最大2万円稼げる」といった魅力的な説明がなされ、最初は実際に数百円の報酬が支払われることもあります。

しかし、その後「さらに高収入を得るには、特別なタスクに参加する必要がある」として、数千円から数万円の「参加費用」の支払いを求められるのです。さらに、業者の指示どおりに作業を進めても、「作業ミス」などの理由をつけて追加の費用を請求され、最終的には高額な振り込みをしたにもかかわらず、約束された報酬を受け取れないといった被害が後を絶ちません。

SNSをきっかけにした副業詐欺の件数は年々増加しており、被害額も拡大しているのが現状です。このようなタスク副業によるトラブルは、個人だけでなく企業にとっても無関係ではありません。

社員が副業としてこうした案件に関与した場合、被害に遭うだけでなく、企業の信用にも影響を及ぼす可能性があります。また、社員が社内でタスク副業を行っていたり、副業を理由に本業の業務に支障をきたしたりするケースも考えられます。

SNSを利用したタスク副業は一見魅力的に見えるものの、実際には詐欺的な手法が使われることが多いため、十分な注意が必要です。企業側も、社員がこのようなトラブルに巻き込まれないよう、適切な情報提供や注意喚起を行う必要があります。

社員がSNS副業の「タスク副業」のトラブルに巻き込まれていたら?

もし社員がこのような詐欺的な副業に巻き込まれてしまった場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

1. まずは冷静に状況を整理する

社員が「タスク副業」でトラブルに巻き込まれたと報告してきたら、まずは状況を整理することが重要です。

-

どのような副業に関与していたのか?

-

いつ、どのようにして金銭を支払ったのか?

-

相手の連絡先ややりとりの記録は残っているか?

このような情報を明確にすることで、適切な対応策を検討しやすくなります。

2. 消費者センターや専門機関に相談する

消費者庁や国民生活センターでは、副業詐欺に関する相談を受け付けています。被害に遭った社員がいる場合、速やかに以下の窓口に相談しましょう。

-

消費者ホットライン(188)

-

警察の「サイバー犯罪相談窓口」

また、社内で法律顧問がいる場合は、法的な対応も検討しましょう。

3. 被害拡大を防ぐための社内共有

社員がトラブルに巻き込まれた場合、同様の被害が他の社員にも広がる可能性があります。再発防止のため、企業として注意喚起を行うことも重要です。

-

社内掲示板やメールで注意喚起を行う

-

SNS副業に関する研修や勉強会を実施する

-

社員が安心して相談できる環境を整える

こうした取り組みを行うことで、今後の被害を防ぐことができるでしょう。

社員のSNS副業でトラブルを未然に防ぐためには?

社員がSNS副業を行うこと自体を制限しない企業も増えていますが、トラブルに巻き込まれるリスクを考えると、未然に防ぐための対策を講じることが重要です。以下は、対策を講じる際のポイントです。

| トラブルを未然に防ぐポイント | 詳細 |

|---|---|

| 副業に関するガイドラインを設ける | ・SNSを介した不透明なビジネスへの参加を禁止する |

| 副業に関する教育・啓発活動を行う | ・社内研修やセミナーの開催 |

| 社員が相談しやすい環境を整える | ・副業に関する相談窓口を社内に設ける |

社員のSNS副業によるトラブルは、企業にとっても無関係ではありません。トラブルが発生した場合は、迅速に対応することが求められますが、それ以上に「未然に防ぐ」ことが最も重要です。

【まとめ】SNS副業のリスクを理解し、適切な対応を

SNSを活用した副業は手軽に始められる一方で、トラブルのリスクも伴います。企業は就業規則に基づいた管理を行い、社員が不正な副業に巻き込まれないよう注意喚起することが重要です。適切なルールと対策を整え、社員と企業双方にとって健全な環境を築きましょう。

運営